文/lois 攝/馮博

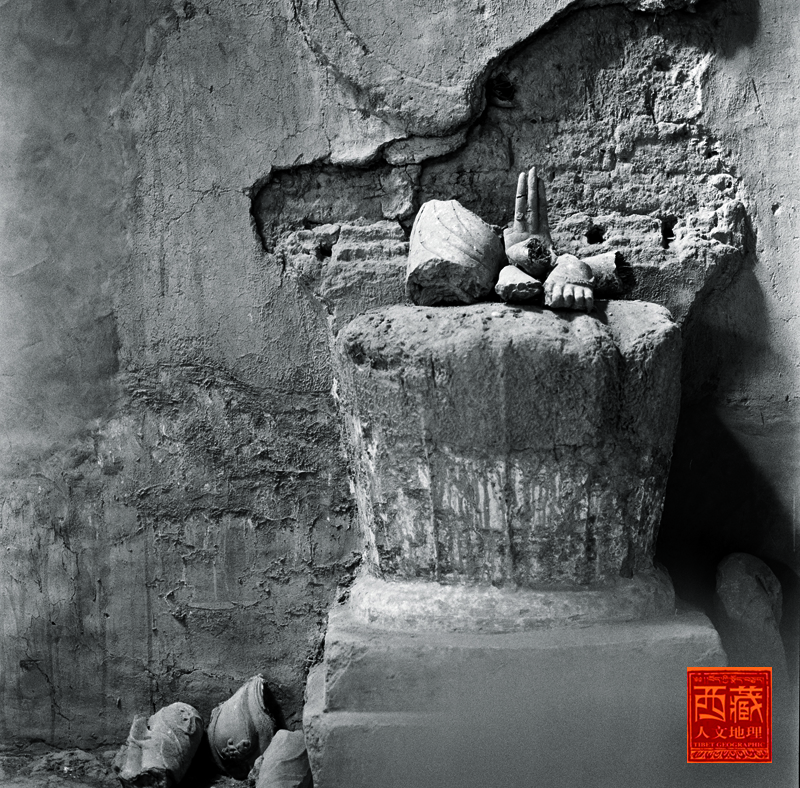

托林寺正殿內,一塊佛像頭部的殘骸。

由於常年侵蝕,加上人為的破壞,

這座建築史上難得的遺產至今殘敗不堪,

除了兩幢殿堂尚存外,其餘只是斷臂殘墻了。

见到“空中之寺”以前,我并不确定西藏对于我的意义。冥冥中,似乎有一根绳索将我牵到这里。而我却一直困惑我为什么要来这儿。作为一名游客,我漫无目的的行走在西藏的各个角落。从寒冷刺骨的雪山冰川,到酷热干燥的戈壁荒漠……直到筋疲力尽的我走进了这座残破的寺庙。

来到这里是一个阳光刺眼的正午。

我拖着疲惫的脚步踏入寺庙,感覺这裏仍是西藏多如繁星般寺庙中的一颗。穿过坍塌的土墙,进入千疮百孔的大殿。放眼之处尽是断壁残垣及肢解的佛像,斑驳的壁画。

当我望向佛像,一瞬间,天空中所有的梵音唱响。我无法用语言描述我的感受。寺庙恍然精致微小的置于我的掌心,又恍然巨大充斥整个天地。

托林寺11世紀初由古格王國第一代王德祖袞的長子益西沃始建,

作為谷格高僧,西藏佛教著名譯師仁欽桑布譯經授徒的場所。

眼前殘存的佛像既是深情的惜別,又是新生命的開始。

身处不落之寺的废墟之中,一幢一景仿佛都在耳畔细诉千年之前的盛世弘景。

呼啸而过的山风,且洗去我一身浮尘,带我斗转星移,沧海桑田。佛寺深处隐约传来僧人诵经的声音,随着经筒的转动,佛号响起,恍惚之间人已梦回古格

呈“十字折角形”的托林寺主殿正中的壇城遺跡。

傳說仁欽桑布大師在這裡共譯出17種經、33種論和108種佛教密乘的

坦特羅,并對吐蕃赤松德贊時期一些舊的佛經譯本作了重新修訂。

王朝:

万里无云的晴空之下人头攒动,个个身着鲜艳的藏袍,佩戴洁白的哈达。数千人共同仰望屹立在峭壁之巅的托林寺院——飞翔的宫殿。

金色的阳光照射着它威严的雄姿,似燃烧着的庞大火团一样让人心生敬畏。巨幅的五彩经幡缠绕空中,随风舞动。远处排列着造型各异的108座佛塔塔林,彷似神殿的卫兵一样气势宏伟,肃穆庄严。远处翻滚的象泉河水湍流不息,遥看似一条长长的白色巨蟒一样泛着耀眼的磷光。

震耳欲聋的佛号吹响,众僧喇嘛纷至沓来,列队排开,齐着红色袈裟,头戴金色鸡冠,梵咒声此起彼伏不绝于耳。于是跟随着人潮,疾步登上长阶,进入寺院。渺渺佛香扑面而来,金碧辉煌的圣殿终于近在咫尺,触手可及。置身其中终于叹为观止,头顶飞过飘逸绝美的飞天,四周矗立着华丽的金尊佛祖,再看堂内那精雕细琢的梁柱浮雕,壁画中栩栩如生的花鸟人物,好一副天国美景尽收眼底。

正午陽光照在托林寺正殿角落中佛像殘骸上。

1036年,古格王沃德及其兄絳曲沃從印度迎請曾任那爛陀寺、超岩寺首座的阿

底峽進藏,他住錫托林寺講經著述,弘傳佛法,寺廟也隨之擴建,初具規模。

酥油灯点点光芒,圣歌梵呗轻柔环绕,胸中洋溢着见证神迹的感动与幸福,于是双手合十,虔诚的闭上双眼,久跪拜堂中……

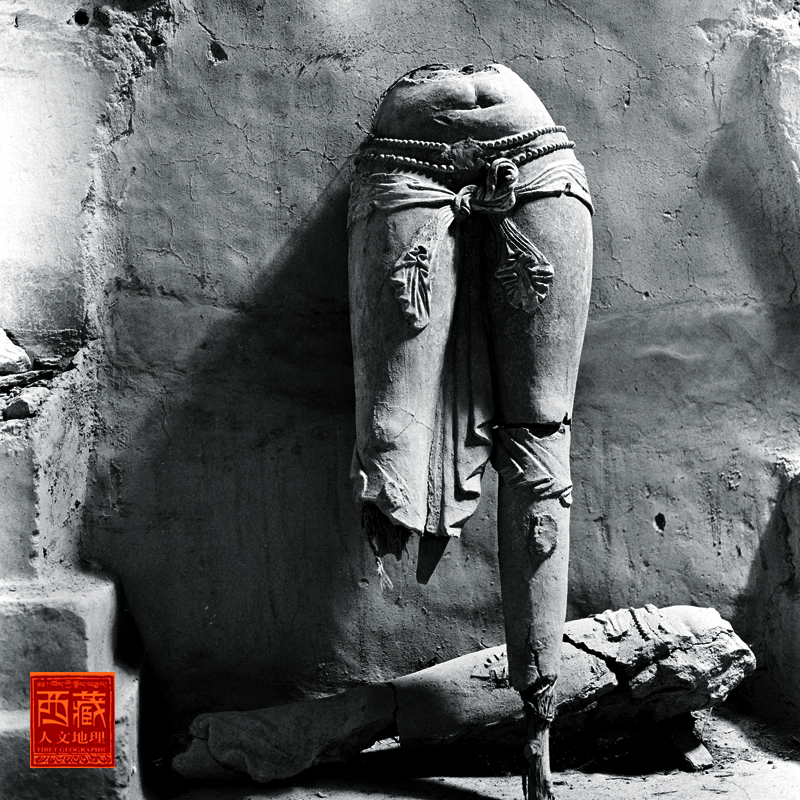

再睁眼,已历数浮世近千年,曾经辉煌伟大的不落寺院,世代轮回过后变成一片残破不堪。梦中那一件件天堂佛庭中生气勃勃的艺术品,现在支离破碎,只留下一地的碎石和死寂,空虚失落感油然而生,只得唏嘘时代的变迁,感叹人世的无常。

心灰意冷后,本想离去,但不明就里的再次流连。

側殿石階上兩張佛像面孔仿佛向我訴說著它經歷的故事。

1076年,在古格王贊德支持下,在托林寺召開了法輪大會,當時衛、藏、

康等地區均有高僧前往參加,史稱“火龍年大法會”,成為西藏佛教盛事。

在这片荒芜之中,遗留的雕像壁画仍依稀可见的存在着,正是他们在无情的时光中共同见证了世间沧桑。虽已残缺,但浮尘并没有掩盖它们惊为天人的美轮美奂;虽已冷清,但佛音仿佛冥冥之中仍在耳畔回荡;内心的感受仍充满了对生命的感激与感动:感激,有幸能在纷扰的尘世中找到灵魂的平静,感动,物换星移屡遭争战过后的托林寺仍是一片净土。

我不禁想到,这千年古迹中蕴藏着多少鲜为人知的故事,多少世代的君王臣民又在这里寻得内心的宁静,是什么样的能工巧匠妙笔生花,才能让这些躺在脚边石阶的佛头,佛像在一个世纪过后的光影之下,仍带给我内心深深的触动。

站在这于天齐高的神迹之中,时空交错后尘嚣落定。反思自我的渺小与狭隘,一人一世的欲望奢求荡然无存。唯有感谢生为人,自此后必将作为人。皆为众生子民,皆有慈悲之心。

側殿地上,靜靜地放置著兩面佛像,不知已在此處等待多少時光。

托林寺:托林藏语意为“飞翔空中永不坠落”。

托林寺是阿里地区的著名寺庙,11世纪初由古格王国第一代王德祖衮的长子益西沃始建,作为古格高僧、西藏佛教后弘期著名译师仁钦桑布(958~1055)译经授徒的场所。1036年,古格王沃德及其兄绛曲沃从印度迎请曾任那烂陀寺、超岩寺首座阿底峡(982~1054)进藏,住锡托林寺讲经著述,弘传佛法,寺庙也随之扩建,初具规模。1076年(藏历之火龙年),在古格王赞德支持下,在托林寺召开了法轮大会,当时卫、藏、康等地区均有高僧前往参加,史称 “火龙年大法会”,汉文史书称“丙辰法会”,成为西藏佛教盛事。由于阿底峡大师的住锡和火龙年大法会的召开,使托林寺蜚声全藏,成为中世纪西藏名寺。

仁钦桑布大师在这里一共译出十七种经、三十三种论和一百零八种佛教密乘的坦特罗(Tantra)以及有关医药、文法、工艺等方面的著作,并对吐蕃赤松德赞时期一些旧的佛经译本作了重新修订。由于仁钦桑布的成就,后人给了他“大译师”的尊称,并将在他之前西藏所译出的佛经称为“旧密咒”,而将他所译出和重新修订的佛经称为“新密咒”。

寺廟外墻一塊石階上零星放置著一些佛像殘塊。