探尋庭園花卉的自然本色

撰文、攝影/ 牛洋

作為世界園林之母,原產我國的杜鵑種類占世界一半以上,而我國的杜鵑花又主要分布在西南地區——雲南、西藏和四川的高原山地孕育了400 多個形態各異的杜鵑種類。

雪中的杜鵑林

6 月初的一天,我隨考察隊前往雲南迪慶藏族自治州白馬雪山保護區進行野外工作,這一次我迫切地想要見到盛開的杜鵑林。前一年相似的季節我也曾來過。但是非常不巧,當年五月中旬的幾天低溫給了正在孕蕾的杜鵑致命的一擊。

隨著公路的上下起伏,我體會著橫斷山區典型的垂直氣候帶變化。海拔不足2000 米的奔子欄鎮位於金沙江河谷地區,豔陽高照,燥熱難耐。河谷兩岸灰黃的山坡上只覆蓋著稀疏的灌叢,猶如斑禿的腦袋。由於難以獲得足夠的水,森林不能在此立足,當然也沒有杜鵑的蹤跡。隨著海拔的升高,空氣變得涼爽和濕潤些了。路邊山坡上的灌叢逐漸被稍微高大的小樹取代,並出現了一些針葉樹——我們已經來到了形成森林的海拔下限。從這裏向高處望去,樹木逐漸變得高大和茂密,並形成郁閉的森林。

空氣越來越涼,雲霧開始在山間形成,它們糾集起來向更高的地方遊蕩——這個時節正是雨季的序幕。當我們爬升到3600 米的高度時車子鑽入了雲中,冷雨不期而至,森林被淹沒在雨霧之中。我知道杜鵑就隱在雨霧之中,卻擔心再一次失去了見到它們的機會。雨滴在4200 米的埡口毫不客氣地變成了雪花,抽打著車窗並逼迫我們穿上最厚的衣裳。40 分鐘後,雨雪散去,陽光普照。草甸和山坡全鋪著白雪,一直延伸到埡口東側屹立的皇冠峰腳下。我迫不及待地跳下車向北眺望。稍低海拔的地方,杜鵑林正逢盛開,卻已分不清哪些是花簇哪些是白雪。1 小時的光景,陽坡和稍低海拔的積雪基本化乾淨了,我踏著濕潤的泥土走進杜鵑林,才發現它們竟如此高大。白色、粉色以及桃紅色的碩大花朵攢成簇,開在這些高大灌木的枝端,遠望去好似一片雲霞。更高海拔的地方也有草甸上,開滿了紫色和金黃色的花朵。今年,這些杜鵑是幸運的,這場大雪若早來半月,正在發育的花蕾將因為飽受低溫的摧殘而夭折。為室內杜鵑不能枝繁葉茂苦惱著的人們或許難以想像,那些被栽培、矮化和難伺候的杜鵑品種是如何在高山之巔有著它們原本和自然的狀態。

碎米花杜鵑

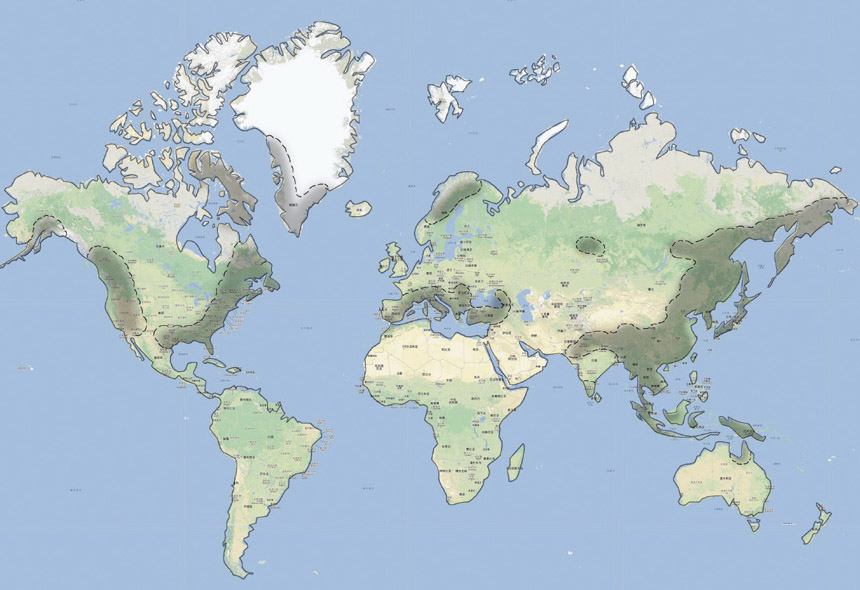

杜鵑屬植物的世界分佈。(製圖/ 常遠)

家族的分佈

人們常說的杜鵑花是杜鵑屬植物的統稱,它的學名被稱為Rhododendron,源自兩個希臘辭彙的組合,意思是“玫瑰樹”。這是一個世界性的大屬,從東南亞的熱帶高山到格陵蘭的寒冷凍土,從地中海沿岸到北美東海岸都可以見到它們的身影。然而,杜鵑花種類最豐富的地區還要數亞洲——有850 餘種,占世界種類的絕大多數。我國西南和毗鄰的喜馬拉雅地區是杜鵑花種類最繁雜多樣的地區之一,我們在白馬雪山所見的杜鵑林正處於這一地區的腹地。而在新幾內亞和馬來西亞的熱帶高山則是杜鵑花的另一個豐富中心。這些地方的杜鵑花是我從未見過的附生種類,並有著與東亞截然不同的花冠形態。

科學家們至今還不能很好地理解杜鵑花究竟是如何演化出如此豐富的多樣性的,以及為何我國的橫斷山和喜馬拉雅地區彙集了如此眾多的杜鵑花種類。2009 年6 月我曾跟隨考察隊來到西藏波密通往墨脫的嘎隆拉山。這是一段兇險而泥濘的道路,初夏時節,埡口附近的雪牆還立在路邊。這卻也是一段令植物學工作者著迷的道路,見到如此豐富的植物種類生長在壯美的雪山下,沒人能按耐住激動的心情繼續留在車上。在我走過的那一小段山路上,每繞過一個彎,就能發現不同種類的杜鵑。海拔稍低的地方是較為壯碩的黃杯杜鵑,向上一點則被彎柱杜鵑和彎月杜鵑所替代,再向上則越來越矮,乾脆變成了貼地生長的紫背杜鵑。杜鵑研究專家方瑞征先生在一篇關於杜鵑花分布和演化的論文中曾經這樣推測“從杜鵑屬在全球的分佈來看,這個屬有著較強的擴散分佈能力,也有較強的適生力,然而從一個地區特有種的數量和密度來看,種系則又是狹域分佈的……種類往往總是隨植被帶的垂直交替而異。這一生物學特性大概是本屬植物種系分化強烈的內在因素”。我大約理解了,杜鵑花一方面在極力擴張,讓自己的家族走到更遠更廣闊的地方去;另一方面,它們一旦在某處紮下根來,又竭盡所能地隨著當地微妙的環境差異而變化適應,最終形成了如此龐大的杜鵑家族。

左上圖由紫背杜鵑組成的高山灌叢 右上圖白馬雪山高山杜鵑灌叢。

左下圖迷人杜鵑的親本之一馬纓花 右下圖迷人杜鵑的另一位親本露珠杜鵑。

杜鵑的聯姻

千姿百態的杜鵑花固然美麗,但想要查清每位佳人的身世可是件讓人頭疼的事情。據近年的研究統計,全世界共有杜鵑花屬植物960~1000 種。想要把它們按照共有的特徵劃分成組,並找到各自的特徵一一區分實在不是件容易的事。從杜鵑花屬被植物學家確立以來,學者們在分類方面的探討和爭論就沒有停歇過。直到今天,人們仍然在嘗試各種手段,為給它們擬定一套自然的分類系統而努力。

給杜鵑花分類添亂的還有天然雜交現象。在自然界中,跨物種的“愛”通常是不被允許的。這樣的聯姻總是被各種力量所阻撓,稱之為隔離機制。然而,卻也有一些植物恰好不被這些隔離所束縛,這些物種間的交配能夠成功地產生下一代。這些混血後代通常會具有新的面貌,往往兼具“父親”和“母親”的特徵。園藝學家為了培育新奇的植物品種,有時候會人為的在不同物種間相互授粉,稱之為人工雜交。天然雜交則是發生在自然界,不需要人類參與的雜交現象。

馬纓花和露珠杜鵑天然雜交形成的”混血”---迷人杜鵑。

天然雜交的發生是一系列巧合和邂逅的結果。在滇中高原及其附近分佈的迷人杜鵑便是這樣一位“混血佳麗”。它的“父母”馬纓花和露珠杜鵑共同生活在同一片土地上,並且同在每年的三四月開花——這空間和時間上的巧妙吻合給了它們“邂逅”的可能。然而,因為植物不能像動物那樣“主動地”尋找配偶,它們的姻緣還需要媒人的幫助。蜜蜂被花蜜和花粉所吸引,穿梭在馬纓花和露珠杜鵑的花簇之中。它們同園藝工作者一樣,將花粉從一種的花藥攜帶到另一種的柱頭上,完成了授粉過程。又通過生理和化學方面的各種巧合,柱頭接受了這些外來的花粉,並最終成功地使胚珠受精形成種子。這些種子散佈在“母親”的周圍,茁壯成長並綻放花朵。於是,我們看到這樣的現象:在鮮紅色的馬纓花和淺黃色的露珠杜鵑花叢之中,偶爾會混雜著一些花色粉紅至桃紅的迷人杜鵑。

除此之外,炮仗花杜鵑、碎米花杜鵑和昆明杜鵑之間的故事也多少與之類似。正如我們在白馬雪山和嘎隆拉雪山看到的那樣,各種杜鵑花經常生長在一起爭奇鬥豔。沒有了時間和空間上的阻隔,天然的聯姻可能經常發生。目前,科學家尚不十分清楚究竟有多少聯姻產生的後代能夠一代代繁衍下去並最終形成穩定的新物種。然而,杜鵑花如此豐富的種類以及種類之間那些糾纏不清的特徵和關係似乎向大家暗示,天然雜交正在新物種的形成中悄悄地發生作用。

發現杜鵑花

藏曆四月十五日,西藏林周縣的熱振寺裏正供奉著自產的青稞、小麥和其他糧食。人們正聚集在這裏舉行一場儀式,為的是供奉一種具有象徵意義的鳥兒,被稱為迎鳥節。這種鳥就是大家所熟知的杜鵑,也被稱作布穀鳥。藏族人民相信它能帶來春天,以及像春天般美好的事物——吉祥和幸福。

杜鵑作為大家熟知的鳥名和花名在我國有著深厚的文化底蘊。且不說杜宇與鵑娘的愛情故事,也不說杜鵑啼血的淒美傳說,單是歷代關於杜鵑花的詩詞歌賦就不勝枚舉。國人對杜鵑花不可謂不喜愛,其栽培杜鵑花的歷史比西方早一千多年。然而令人詫異的是,在這樣一個杜鵑花的王國裏,為人們認識和栽培的杜鵑花種類卻少得可憐。

上下圖經幡下的大白杜鵑。

叩開杜鵑花寶庫大門的是一批批來自西方的“業餘”採集家。英國人福瓊(Robert Fortune)是最早將中國杜鵑花引入歐洲的採集家之一。1855 年,著名的雲錦杜鵑被他從浙江引入歐洲,如今成為世界上栽培最為廣泛的杜鵑花種類之一。為了紀念福瓊的貢獻,植物學家以他的名字將這種杜鵑命名為Rhododendronfortunei。著名的法國傳教士大衛(Père Armand David)也對杜鵑花的發現和引種做過很大貢獻。諸如美容杜鵑、大白花杜鵑、寶興杜鵑、芒刺杜鵑等都是他在1868~1870 年間所採集到的新物種,其中還包括以他的名字命名的腺果杜鵑Rhododendron davidii。另一位著名的法國傳教士特拉弗(Père Jean MarieDelavay)曾定居大理近10 年,對附近的植物進行採集。在這期間眾多的種子和標本被寄回巴黎博物館,包括後來引入歐洲栽培的多種杜鵑花,如睫毛萼杜鵑、密枝杜鵑、露珠杜鵑、腋花杜鵑以及雲南杜鵑等。當然,分類學家也用馬纓杜鵑的學名Rhododendron delavayi將他的名字和這種壯碩美麗的杜鵑永遠聯繫在了一起。隨著中國的植物寶庫越來越多地被西方所認識,19 世紀後愛好者、傳教士及旅行者的時代結束了,取而代之的是職業的植物學家和園藝收集家如威爾遜(Ernest Henry Wilson)和福里斯特(George Forrest)。他們的名字也被深深地印在杜鵑花的學名和研究歷史之中。

若非親見那些壯美的山川和美麗的杜鵑,普通人或許很難理解這些採集家們對植物的狂熱。即使在今天,除了少數植物學工作者之外,那些深藏在山中的杜鵑花依然很少被世人所認識和欣賞。我曾仔細翻閱我國已故植物學家馮國楣先生編寫的《中國杜鵑花》圖冊,試圖從這些來自野外的精美照片中想像生長在崇山峻嶺之中的杜鵑和它們綻放的盛況。每次捧起這套沉甸甸的圖冊,曾在高中時讀到的一段傳奇故事就浮現在腦海,那是馮國楣先生與大樹杜鵑的一段情緣。早在1919 年,英國採集家福里斯特在騰沖高黎貢山的森林中發現了一種高達20 多米的杜鵑花,後來被人們稱作大樹杜鵑。為了想辦法把它運回英國,他雇來工人砍倒了一株高25 米、樹齡280 年的老樹,並將樹幹鋸成圓盤運走。時至今日,這枚從“杜鵑花王”身上取下的巨大圓盤仍陳列在大英博物館中。大樹杜鵑是一種極度瀕危的植物,它們只生長在很狹窄的區域內,並且數量很少。如今,杜鵑花王的兄弟姐妹和子孫後代們已經受到人們的重視和保護。但由於生長在人跡罕至的原始森林,就在30 多年前學者們還不明確這些巨大的杜鵑樹生長的確切位置。尋著福里斯特當年模糊的採集記錄,歷經兩年時間,反復推敲地點,三入騰沖,幾經輾轉,馮國楣先生帶領的考察隊終於在1981 年2 月的開花季節重新找到了這種不可思議的杜鵑。我還記得自己讀到的那篇文章中曾這樣描述當時的場景:“占地100 多平方米的樹冠上開著千百朵水紅色的花朵,潤如美玉薄如絹的杜鵑花是那樣鮮嫩,那樣嫵媚……在晨光曄曄的原始森林中,這些美麗的花朵散發出沁人心脾的芬芳……植物學家們欣喜若狂地歡呼著,連平常很少流露感情的馮國楣,此刻眼眶也充溢著激動的淚珠……”

實際上,我國的藏區及附近國家的鄰近地區幾乎都是杜鵑花種類特別豐富的地區,杜鵑也早已融入了當地人的生活和情感之中。鄰國尼泊爾甚至把樹形杜鵑定為國花,將殷紅的花朵形象鐫刻在國徽上。我時常想,植物學家們在過去一百多年來所獲得的這些“新物種”們可能早已被當地的百姓所熟知。在滇西北和西藏,我常常見到那些被西方人“新發現”的杜鵑花們就恣意地綻放在面向雪山的白塔和香爐旁。伴隨著默念和誦經,它們世世代代在這裏繁衍。