撰文/杜冬 馮帥

“吃石鍋雞,住紮西崗”已經成為魯朗旅遊的形象代言。魯朗小鎮不過是十幾年歷史,而紮西崗和東巴才等村已經在魯朗度過了數不清的歲月。

他們不是符號,縱然走在天下最美的森林和田野上,卻也同我們一樣,有著沉甸甸的生活和期望。國際旅遊小鎮的建設,將給他們帶來怎樣的變化?

紮西崗:現代而又古老的村莊

飛翔的房屋

從德木拉山口上看去,能看到魯朗藏在大海般的山地之中,沿著陰暗的山脊一路向上,三座雪山火焰般兀立于魯朗的南方。其巨大、遼遠的氣勢威壓之下,魯朗各村如同浪濤下的幾片浮萍。

最靠近魯朗的一座雪山名叫工布拉尊,“尊”的意思是尖峰,意即尖頂的雪山。其後則是加拉白壘和更遠處雲海中的南迦巴瓦。據說南迦巴瓦神山曾一怒砍去了自己弟弟加拉白壘的頭顱,如今加拉白壘的雪峰活像一隻無頭的肩膀。

在雪山的威嚴陣列之下,魯朗狹長展開,最南方是藏在色季拉山陰影下的東巴才村,而後依次是舊小鎮、羅布村和紮西崗村。

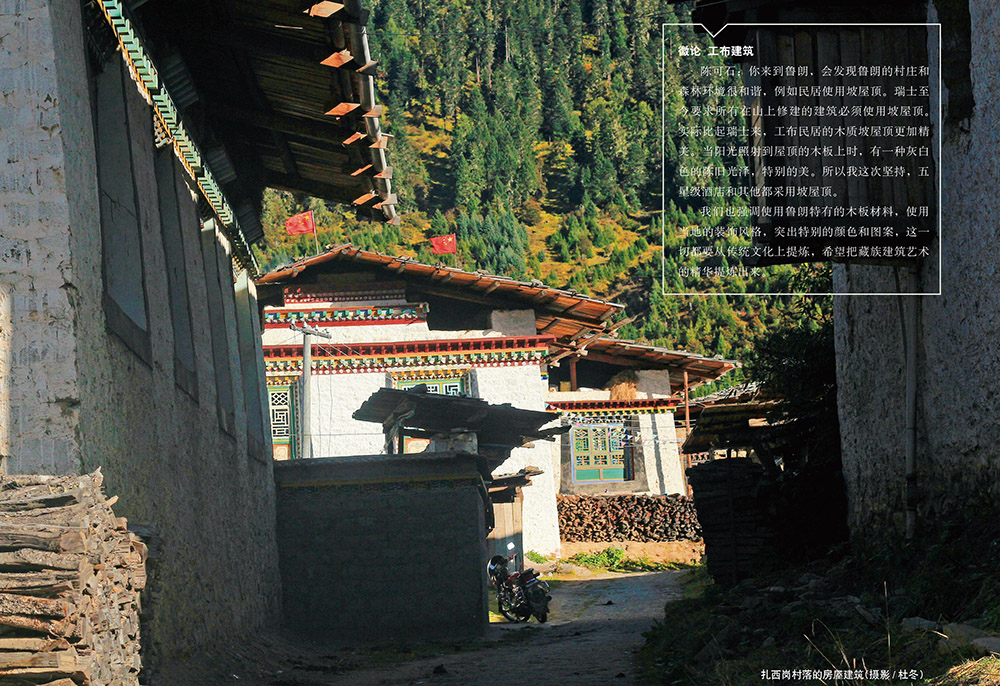

對於遊客而言,紮西崗村往往是旅遊的首選。巨大的工布民居錯落于山崗平原之上,朝向各不相同,大門各依地勢而開,彩繪的木窗彼此相對,密室一般的木制廁所高懸在牆上。圍牆曲折矮小,抹著白色石灰,建築卻簡潔厚重,單看仿佛城堡,聚集一處,依坡而建,卻又仿佛構成了一處朝向四面八方的堅固城池。

和西藏大部分地區軒敞平坦的泥夯屋頂、風馬飄揚不同。深處在魯朗密林中,雨水充沛,工布建築有闊大的斜屋頂,純為木板鋪設而成,如同飛翼,其邊緣遠遠超出房屋的範疇。因此工布房屋下部厚重,上部卻有著飛翔的姿態。

紮西崗再向上,就是綠到發藍的林海,木板屋頂在雨霧中有銀亮如魚背的光澤。

旅遊業已經讓紮西崗擁有現代化的設施,傳統工布生活或許只有在這裏保留的一棟古建築——桑傑莊園尚能看出舊影。

紮西崗的村主任尼瑪次仁打開了大門,粗大木柱支撐的下層,用於儲存糧食,餵養牛馬。木梯通向二樓,所有房屋都是木地板,圍繞小天井。木板壁和木柱均用斧削成,沒有釘子,有粗大簡略的榫頭嵌套,保留著粗樸的砍鑿痕跡。長年的煙薰火燎讓室內一團黢黑,只是木柱和木門上有青稞粉抹成的麥穗痕跡,以祈願豐收,可能是唯一的裝飾。

一切生活用具都是木制或皮制,木糧槽、木錢罐、木碗、木刀鞘;獸皮背囊、獸皮背心。在狩獵沒有被禁止前,在幾乎所有魯朗人家的屋頂閣樓都存有獵槍和獸皮。

尼瑪次仁指著一間昏暗的屋子說:“我剛結婚的時候就住在這裏,那時候家裏還沒有蓋房子。”2003年,他修了一棟房子,是平房,3年時間他也只修築了房屋的外部框架,沒有內部裝飾。

在這前後,魯朗作為“東方瑞士”的名號逐漸為人所知,2005年,村民唐次仁的家庭旅館開張,綠海中的紮西崗開始進入旅遊時代。

如今,紮西崗有家庭旅館20餘家,也就是說全村三分之一以上的家庭擁有自己的家庭旅館,最高峰接納遊客700人,是紮西崗全體村民人數的一倍還多。

微論:工布建築(各個設計師及官方觀點做成方框的微言論,與上一部分正文內容排版在一起。)

陳可石:你來到魯朗,會發現魯朗的村莊和森林環境很和諧,例如民居使用坡屋頂。瑞士至今要求所有在山上修建的建築必須使用坡屋頂。實際比起瑞士來,工布民居的木質坡屋頂更加精美。當陽光照射到屋頂的木板上時,有一種灰白色的陳舊光澤,特別的美。所以我這次堅持,五星級酒店和其他都採用坡屋頂。

我們也強調使用魯朗特有的木板材料,使用當地的裝飾風格,突出特別的顏色和圖案,這一切都要從傳統文化上提煉,希望把藏族建築藝術的精華提煉出來。

紮西崗很忙

除了幾個老人家,紮西崗人都過的忙忙碌碌。

他們早早起床,將鑰匙掛在腰上,向爐膛裏丟幾塊木柴。門只是拴上,防止犛牛亂闖;窗子卻關得嚴實,擔心野貓爬進來。有人去牧場放牛,有的人隨手扯了一張白餅子,去灌木叢裏喂小黑豬。不過也有女人留在家裏,為遲起的遊客準備了稀飯、鹹菜和管飽的藏雞蛋。鍋裏的稀飯滾熱,女人百無聊賴,雙手緊按在自己寬大的工布裙上。

我們走到橋邊,尼瑪次仁開著他那輛橘紅色的卡車,轟隆隆駛過小橋,他向我們擺手,叫我們晚上來吃飯。

現在已經不是紮西崗最忙的季節。每年3到4月,紮西崗播種小麥和青稞;夏天要割草和采蘑菇,秋天要豐收,然後翻地好幾遍,準備播種冬小麥。還有犛牛和小黑豬要照料,這是傳統農活。

三分之一的紮西崗人家有家庭旅館,夏天幾乎天天爆滿,遊客人數是紮西崗村民的數倍。此外,村裏還有砂廠這些小型企業。尼瑪次仁家一年總收入15萬,卡車一年收入6萬,家庭旅舍一年收入9萬。

下圖 扎西崗村的婦女在喂藏香豬。(攝影/杜冬)

所以說,旅遊業才是紮西崗最重要的莊稼。尼瑪次仁讓我們去見村裏最早開家庭旅館的唐次仁。

所以說,旅遊業才是紮西崗最重要的莊稼。尼瑪次仁讓我們去見村裏最早開家庭旅館的唐次仁。

唐次仁正好要走,我們起的太遲了,他站在屋簷上搓著手。不過還有5分鐘時間,唐次仁又走上樓來,利用這5分鐘和我們聊了聊。他的家庭旅館佈局和尼瑪次仁家一模一樣,牆上立著巨大而黑暗的壁龕,下面是銅水缸,上面吊滿了各式長短的銅水瓢,整體效果仿佛一隻藏式的管風琴。

只是唐次仁家房屋的木色已經沉暗,他的門上用青稞粉厚厚地繪製了一株抽象風格的大樹,或者不如說更像是一支粗獷的麥穗,用於祈禱豐收。

“最早沒有旅館,客人就在壩子(草地)上的帳篷裏坐坐,也沒什麼吃的,就是奶渣和茶。”唐次仁回憶道,那是2001年。2003年,唐次仁開了家庭旅館,有4張床,第一批客人是廣東人,紮西崗的旅遊業就從此起步。

如今紮西崗一共有60多戶人家,開了20多個家庭旅館,並且按照年份、信譽和規模,分出了金星、銀星和銅星,全紮西崗一共有6家金星旅館。唐次仁家庭旅館以其悠久的歷史,自然是金星。

如果你是一個紮西崗村民,想開家庭旅館,那麼村裏面可以提供貸款;旅遊局也會幫忙,幫忙的錢5000到30000塊錢都有,比如廁所和浴室改造。

所以幾乎所有紮西崗,包括東巴才村的家庭旅館,都有標準的衛生間和豪華的衛浴設施,要不是洗澡時打開木窗聽聽遠處的松濤,你不會知道身在密林中。

“宣傳不宣傳,差別很大!給我們宣傳宣傳!”唐次仁囑託著,下樓去了。

紮西崗沒有打工的人,勞動力已經遠遠不足,大家都步履匆匆,沒有看到曬太陽的人,不過話說回來,魯朗本就不是曬太陽的好去處。東巴才村也是一樣,本來山民的氣質也就是沉默而急峻,與牧民不同。

甚至帶我們上德木拉山的嚮導,等到山頂之後,也急急忙忙地下山回家,我們提出的全程帶路要求並付錢的條件,似乎對他毫無吸引力。他腰間橫別著一把皮鞘短刀,滿身柴火味,並且能準確地分辨德木拉山頂上許多草藥,說出究竟是葉、莖還是根可以入藥。我不知道他是否有家庭旅館,然而我感覺他已經很久沒有來到山頂采過草藥了。

他說自己要一直忙到過年,才能抽出幾天時間到德木寺朝拜。他告別下山,背影匆匆忙忙,卻又立足極穩,很快便走入密林。

微論:村民參與

陳可石:當地居民應該通過這個項目成為一個受益者。國內很多旅遊小鎮都有這個情況,旅遊開發後,當地居民被邊緣化了。我們就很重視處理這個問題,一方面我們在小鎮中設計中規劃了政府、醫院、幼稚園、農機站等設施,直接服務當地人民,提升小鎮的功能和生活水準;此外,他們還可以通過旅遊增加經濟收入,小鎮為他們提供了就業崗位,實際上,對當地人一些早期的職業培訓已經開始了。

蔡家華:在紮西崗和東巴才旅遊村,農民忙得很,又要開旅館,又要放牛和種地。魯朗鎮和農民商量,以前你們是為牛羊服務,為莊稼服務,現在要你們一心一意地搞家庭旅館。

小鎮建設中和建成後,外來人才和資源的引進是必然的,例如引進人才對我們當地的年輕人提供培訓。外來務工的人員也是必須的,然而有一個原則,例如為遊客牽馬,如果魯朗的人忙不過來,可以雇傭外來的人員,但是只是在這裏打工,換句話說,人來,馬不能來,不能和當地的村民競爭旅遊資源。

下圖 扎西崗村里的水渠(攝影/杜冬)

她們抽煙

她們抽煙

坐在尼瑪次仁家火爐邊上的那位體型壯大的司機是一位甘丹寺的還俗喇嘛,他依然光著頭,裹著一身鮮紅的衝鋒衣。

“你知道工布女人和拉薩女人有什麼不同嗎?”喇嘛司機說。沒等我回答,他就搓著手中的念珠說:“因為工布女人抽煙。”然後他沒有再和我說話,專心念起經來,今天他要搭載三位女孩去然烏湖。

我們走上冰冷的田野,這裏有幾個人在修整舊籬笆。他們穿著膠靴,足見低窪處實際是一片沼澤。能聽見主婦尖聲叫著:“丫丫丫丫!!”於是成群的黑豬發狂地奔跑回家,耳朵掀動。

魯朗是一條河帶來的。這條小河在密林中犁出一道河谷,又經許多年砍伐開墾,才有了如今這片舒緩的河谷平原。如果朝著魯朗的河邊走,需要不斷地翻越標誌著牧場界限的木籬,緩坡下降,腳下更加泥濘,泥濘上留著無數牛馬蹄印。深秋枯水,水不大,寬約8米,犛牛可以泅渡,只淹沒到牛腹部。

魯朗人大步跨過小橋,而在小鎮規劃中,這條河流扮演了一個核心角色。

我們走到編織籬笆的人身邊,魯朗的籬笆用寬窄不一的木條搭成一人高,用竹篾捆綁,防止犛牛跑到別人或者別村的牧場裏。一條籬笆或可連綿數公里之長,由此足見魯朗的地廣人稀。

他們將手頭整齊的竹篾條揉軟,輕鬆地將籬笆捆綁結實。休息時就坐在地上,喝啤酒,吃工布的光核桃,一種其貌不揚,個頭極小卻柔軟甜蜜的小野桃,最重要的特色是桃核是光滑的,如同李子一般。

紮籬笆的小夥子聽說我們從德木寺來,興奮地說德木寺跳羌姆時,他也在德木寺看。然而他翻越德木拉山只需要4小時左右,不像我們整整翻越了7到8個小時。實際上,魯朗人如今的轉山路線是坐車過色季拉山到林芝,然後轉到德木寺所在的米瑞鄉,之後翻越德木拉山。

更低處,有長輩呼喚這位十幾歲的小夥子,他飛快地奔跑下去。他在腰間掛著一把短刀,用自行車的外胎包的刀鞘歡快地在腰間跳躍著。生長在森林中的工布人是運用材料的大師,他們不用刨刀,木材用刀斧削成,高大工布民居的立柱上還保留著有力的刀痕。

田野最深處的籬笆前立著一個紮西崗女人,瘦削頎長,她倚著木籬笆,看著紮西崗青色的山巒。然後,她突然緩緩吐出一口藍煙。

她們果然是吸煙的。

微論:水域規劃

陳可石:我去瑞士考察小鎮,發現一個特點,幾乎每個小鎮都會有一個湖,非常優美。

魯朗原來就是個湖泊濕地,當地百姓出於放牧的目的,把水給放掉了,變成了牧場,所以我們建湖泊其實是恢復他們的一個原生態。有人說,九寨溝的山不如林芝的山,但是水比林芝的好。如果魯朗有一個美麗的湖,會更好地彰顯其自然美景。

佩刀是工布男人的習俗,在魯朗,只要你稍加留意就可以注意到這裡的男人都大多配有一把小刀在腰間。(攝影/馮帥)

通向舊鎮

“我知道的講,不會的不講。”尼瑪次仁主任晚上回來,嫺熟地在酥油水裏攪動,製成酥油塊。

“你問我是不是可以讓外面人進來開旅館?那個不行。如果說村裏有一家人全都搬到城裏去了,以前有這樣的情況——房子要賣掉,那如果有魯朗戶口的,可以賣給他;否則我們村裏要收回。外面人在我們村裏開酒吧也不行,太吵鬧了,和我們村的環境不合適,以後要開的話,我們村裏自己開。”他飛快地搓成一坨酥油,並在上面用手指寫了個“2”字。身邊的幾位遊客,被他逗得大笑。

“魯朗國際化旅遊小鎮的事情我知道,小鎮修好之後,估計客人更多了吧。我還想在小鎮上租個小店賣土特產,不過估計忙不過來,你看我家裏就我和老婆兩個勞動力,但是村裏面肯定有人會去開店。”

不過對尼瑪次仁來說,更直接,更切實的考慮是明年春天村裏如何擴大旅遊業。“明年春天我是這麼計畫的:我們村裏現在有個廣東援建的演藝中心,還有停車場,還可以點篝火,跳鍋莊,在裏面吃石鍋雞。”

這個三十多歲的男人拍拍油膩膩的雙手,以一句自信的話結束:“明年啊!我們肯定有點可以!”

早在旅遊業沒有開展的年代裏,沒有人叫魯朗為東方瑞士,實際上包括尼瑪次仁在內的魯朗人大多數不知道什麼是瑞士。尼瑪次仁是家裏的老大,他上到小學二年級,父母要他輟學。“求求了,我想再讀一年,三年級就教漢語了。”尼瑪次仁惟妙惟肖地模仿當時自己的哀求。

不過魯朗不相信眼淚,很快尼瑪次仁就趕著牛滿山跑了。有時候他大步流星地穿過青岡灌木叢,跑到魯朗小鎮上看電影。就是在這裏他遇見了自己的妻子白瑪瓊,白瑪瓊是納麥村人。魯朗各村有通婚的傳統,而小鎮就是各村連結的紐帶。

我們循著尼瑪次仁以往的足跡,穿過灌木叢,前方一片灰白色的廢墟。這就是舊鎮的廢墟,正是在這裏,尼瑪次仁遇見了自己的妻子白瑪瓊。

我們向下走去,一段歷史就在眼前。

東巴才夜色

魯朗古老的村落——東巴才村,靜靜坐落于魯朗花海牧場旅遊區內。這個碧藍森林中的小村,在魯朗最西方,遙望色季拉山上盤旋的318國道。

東巴才村的村民守候著這片古老原始的森林和林間牧場。千百年來,他們狩獵(如今已經禁獵)、採集林下資源、放牧、在花海中過著悠閒的生活。

雨季裏,東巴才的男人們上山放牧、採挖蟲草,而女人們則背上背簍,黎明就起身,進入村莊背後濕潤的灌木叢中採集草藥和蘑菇。

每一個東巴才人都有一份采藥時間表:從每年五月開始,采野草莓根,六七月采綠絨蒿、桃兒七,八月采紅景天、手掌參……

剛剛結束高考的達瓦卓瑪,每天在滿是鳶尾與報春的花海中尋找、採摘草藥,為家裏增加些許貼補。通常她選擇的草藥為綠絨蒿和紅景天,有時候也采一些松蘿,但松蘿的價格卻太便宜了。

在藏語裏被稱為“依白梅朵”的綠絨蒿,盛開在東巴才村的夏天,就連院裏也種了不少。老村長達瓦的記憶中,以前的綠絨蒿似乎更多。祖輩採集綠絨蒿時十分講究,只砍去地上部分,留下根莖使其繼續生長。卓瑪家的樓頂,則曬滿了連根拔起的草藥,她說,過段時間藏藥廠的人會來收。

一陣雨後,當卓瑪騎著摩托車帶著媽媽在花海的景區裏采藥時,她的奶奶走進了茂密的森林采蘑菇。

奶奶進入一片被雨水滋潤過的森林,水珠順著樹枝上垂掛的松蘿滴下來。這片原始森林遮天蔽日,有大量半腐的樹杆,腳下的泥土爬滿了墨綠色的苔蘚,如果用手輕輕一掀,像解開了一條綠色的地毯。松茸就生在這樣優良的環境中,在樹的根部,葉片堆積,苔蘚包裹,卓瑪奶奶用塑膠管小心地撥開一點,搜尋著是否會出現松茸的蒼白色。毫無疑問,松茸的價格是最高的,也是味道最鮮美的。

今年已經61歲的奶奶在林裏采蘑菇了一輩子,認識五種食用菌,她從樹林裏其他形態各異鮮豔美麗的蘑菇走過,那些外表鮮豔的蘑菇是吃不得的。通常只是能撿一些松茸、青岡菌、大腳菇,這些蘑菇一部分可以拿給家裏吃,熬成鮮美的菌湯,另一部分則在南迦巴瓦峰觀景台賣給遊客。

午後的屋頂蒸騰著草藥濃烈的氣味,沉悶的聲響回蕩在東巴才的山谷密林裏。

在“蘑菇洋傘”下曬太陽的貓。

下圖 卓瑪奶奶采到的蘑菇。(攝影/馮帥)

奶奶正在廚房裏用石臼搗紅辣椒,蘑菇煮辣椒是魯朗的美食,歷史可比石鍋雞悠久得多。蘑菇在石鍋中翻滾著,達瓦卓瑪的母親從火爐上橫撐的竹竿上割下幾小塊藏香豬肥肉皮,丟在蘑菇鍋裏,水面上浮起一層油花。大腳菇雖然口感肥潤清脆,卻缺乏濃郁的香味,藏香豬的肉皮丟入一同熬煮,會給蘑菇湯增加必要的肉香味。

奶奶正在廚房裏用石臼搗紅辣椒,蘑菇煮辣椒是魯朗的美食,歷史可比石鍋雞悠久得多。蘑菇在石鍋中翻滾著,達瓦卓瑪的母親從火爐上橫撐的竹竿上割下幾小塊藏香豬肥肉皮,丟在蘑菇鍋裏,水面上浮起一層油花。大腳菇雖然口感肥潤清脆,卻缺乏濃郁的香味,藏香豬的肉皮丟入一同熬煮,會給蘑菇湯增加必要的肉香味。

院子裏有一隻髒兮兮的白貓在巨大的蘑菇傘蓋旁太陽,胳膊枕在腦袋下。夏天的東巴才,畫面定格在這滑稽的一幕,充滿了生機。

當我再一次站在東巴才的陽臺上時,已經是深秋。

東巴才的松樹和冷杉正在送走魯朗最後的夕陽。正對面的色季拉山,遮斷了半邊天空。人們從觀景臺上,能看到密林中的東巴才,卻不一定能懂得東巴才的故事,聞不到這濃烈的蘑菇香氣,更不一定知道這裏隱藏著一條翻越德木拉山的古道。

而東巴才卻能隱藏在黑暗中,窺視山上車燈的一溜光柱,透過密集的冷杉林,盤旋而下,指向魯朗臨時小鎮。天色全黑下來,才能聽見東巴才的松風和激流。

東巴才有我們不懂的秘密,然而這並不是夜之聲,再仔細聽,在這一切的背後,籠罩天地的,是種渾然的音聲之流。或許是松濤聲,卻不那麼枯瘦高遠,而是浩大奔湧,充滿太虛,甚至讓星斗也顫抖無光,一切的言語都已經墜落,仿佛我們在一條極大的河流上漂泊;又像是遠處有一座城市,日夜不停地喧鬧,然而這渾然之聲裏又沒有城市的躁動。

我知道,如果循聲而去,只會走進黑暗之中風與松搏鬥的激流,這是魯朗之聲。這席捲一切的天地之聲,以時間為全部力量,改變一切。

從陳渠珍走過的森林小徑,到林場裏的鋸木之聲,再到318線上的石鍋雞小鎮,到如今的國際旅遊小鎮之夢,魯朗的面貌飛速改變,改變是永恆的主題。即使是魯朗最具有原始味道的東巴才村,改變也就在我們的眼前,在車輪下,在人們的雙手中。魯朗的改變,人是座標和尺度。

当黎明到来,鲁朗会是什么模样?我们在此为2012年的鲁朗立证。