撰文/索窮 佘可遠 圖片提供/佳殊 吳雨初等

恰白· 次旦平措先生 圖片提供/ 亞格博

2013 年8 月16 日,恰白· 次旦平措因病醫治無效,在拉薩逝世。

恰白· 次旦平措先生被公認為西藏新史學的奠基人和開拓者,1989 年完成《西藏簡明通史· 松石寶串》,先後榮獲“國家圖書獎”、“藏學研究珠峰獎”等。

9 月10 日,在西藏社科院科研處一間簡樸的辦公室裏我們見到年逾七旬的原社科院副院長、藏學家何宗英先生,何先生自稱是恰白· 次旦平措先生的學生:“我跟他一塊學了三十年,他的為人他的學術都堪稱是楷模。他待人非常溫厚,非常誠實,非常謙虛,參加工作六十年,思想一直沒有變;他在學術上不迷信權威,有很多創新;他幫助別人,教育別人非常主動,循循善誘,誨人不倦。我1982 年開始跟先生學,當時他已是副院長,我只是一般工作人員,我們年齡相差近二十歲,但請教問題他從來沒有推辭的時候。後來先生退休搬了家還主動告訴我地址,說有事情隨時找他。我沒有什麼能報答先生的,所以每年年終藏曆新年的時候,我就給老先生送點酥油犛牛肉等簡單的禮物。可是每年中秋節的時候老先生還給我回送禮物,我說哪有老師給學生送禮的,您可不能那樣。先生慈祥地笑著說哪能光我要你的東西,我們是民族團結嘛!可以說在各個方面他都是我終生的老師。”

一個堅持真理的歷史老人

恰白· 次旦平措先生公認是西藏新史學的奠基人和開拓者。

拉巴平措在評論恰白藏學巨著《西藏簡明通史》時說:歷史猶如一面鏡子。歷史首先反映著人們及其社會已經走過的里程,記錄著歷史上曾經發生過的重要事件和歷史人物的重要功績。一個國家、一個民族、一個地區都有自己的過去,懂得了歷史也就懂得了過去。也只有懂得歷史才能懂得現實。不懂得歷史,也就不會深切的懂得現實。歷史學還有一個重要作用和功能就是認識社會發展的基本方向,掌握歷史發展的基本規律和特點,從而預見未來,創造新的生活和美好的明天。藏族也是一個非常重視歷史、尊重歷史的民族。過去的許多歷史著作,由於作者受階級的、宗派的、時代的局限,在史料的取捨、人物的評價、事件的敍述,都有諸多偏頗,這是可以理解的。而《西藏簡明通史》則在大量搜集、翻閱資料的基礎上,尊重歷史、尊重事實,客觀公正地進行比較和研究,使西藏歷史研究達到一個新的高度。

眾所周知,恰白先生近60 歲才進入史學研究領域,真正從事學術研究的時間不是很長。他是如何做到這點呢?

實事求是、堅持真理是恰白先生恪守終生的學術原則。

然而,堅持真理就要付出代價。恰白先生的歷史學研究可以說就是從挨駡開始。

那是改革開放剛開始的年代,在一個學習班上,自治區黨委統戰部請恰白先生寫一篇關於大昭寺的文章。

恰白先生後來回憶,“那是一次有關大昭寺歷史的座談會上,自治區統戰部領導主持會議,我在會上宣讀了這篇文章。以前的各種史書中說,建大昭寺時有山羊馱土填平了臥塘湖,白天由人修建、夜晚由神鬼修建等等,總而言之,大昭寺是天然形成的。針對這些說法,我進行了批判和辯駁,否定了那些說法。我認為大昭寺是勞動人民修建的。當時,參加會議的一些代表對我的觀點大不以為然,把我罵得一塌糊塗。由於開會之前,赤耐部長已囑咐過我,對於任何批評都不要回應,所以我只是坐在那裏聽,一言不發。他們說:‘你連《柱間遺教》和《瑪尼全集》這樣重要的西藏史書都不承認,企圖毀滅西藏的歷史。’還說我是‘披著羊皮的狼’,罵個沒完沒了,就像文化大革命中批判階級敵人一樣,哈哈,幾乎把我送到被鬥爭的席位上。我宣讀完文章,看到大家都很激動,赤耐部長在最後總結時說:今天的座談會是在區統戰部的安排下召開的,大家的意見僅是個人的看法,我們黨的原則是‘百家爭鳴、百花齊放’。赤耐部長的表態,使我放下心來。我又堅持不懈地對西藏的歷史進行研究,寫出了《聶尺贊普本是蕃人》等大量文章。”

被稱為西藏最早的史書“五冊書”,也稱《五史鑒》即:《瑜伽喇傑鑒》、《桑瑪玉若鑒》、《傣瑪古澤鑒》、《桑布郭恩鑒》、《顙佤恰甲鑒》。後世的宗教源流的史書中,卻很少引用這些書的內容。

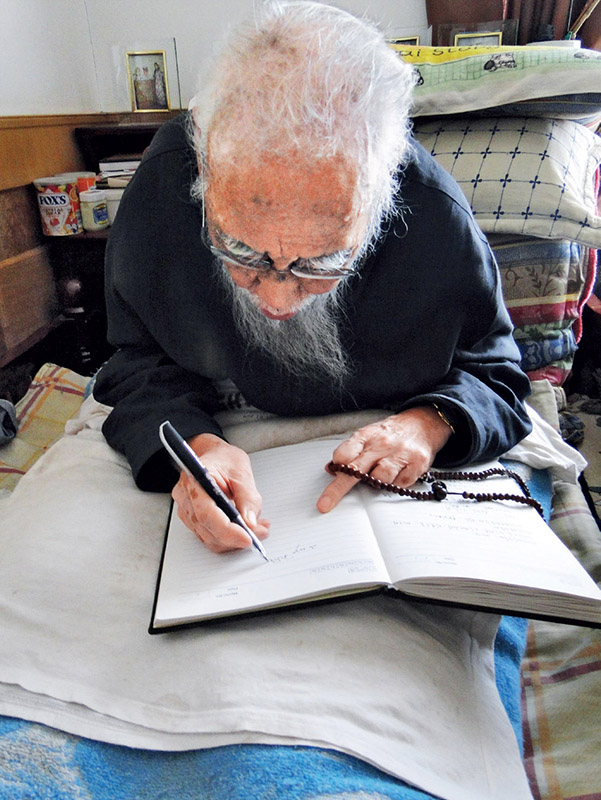

↓躬耕:恰白先生堅持了幾十年的書寫姿勢。

恰白先生解釋說,“五冊書”是苯教經典的一部分。後來出現的王統世系和宗教源流等史書,只提到了那些書的名字,而沒有提及它們的內容。即使提及,由於都是苯教的說法,所以也都被認為是錯誤的,是與佛教的主張不相容的。那是由於佛、苯兩大宗教彼此存在巨大偏見所造成的。雖是神話,卻表現了西藏古代的很多真實歷史,是對研究西藏原始社會歷史非常有用的參考資料。總之,由於教派偏見的影響和統治階級的上層建築的需要,佛教得到了大力弘揚,而苯教及其著作受到了嚴重的打擊和破壞,這就是當時的史學界根本沒有堅持真理的勇氣的一個明證。

12-13 世紀的《第烏宗教源流詳書》與其他宗教源流不同,是一部很有特點的優秀史書,該書是目前研究西藏歷史不可或缺的重要文獻。但是,就是這樣一部極有價值的古籍卻在長久的歷史中被原西藏地方政府封鎖起來。恰白先生對此表示:第五世達賴喇嘛在執掌西藏地方政權時,撰寫了一部史書——《西藏王統記》。為宣揚五世達賴的觀點,阻止其他觀點的傳播,所以大學者第烏所著《第烏宗教源流詳本》等王統世系史書才遭到了封鎖,很多珍貴的史籍長期封存在哲蚌寺內不見天日,可以說傳統史學研究被宗教迷霧所籠罩。

而恰白先生自己作為一個大學者卻是連小到一個地名的稱呼是否準確他都要“較真”的。先生曾在《西藏研究》發表論文《雅礱藏布江名詞考》。恰白先生說:我那篇文章以研究“雅魯藏布江”一詞為主,順便研究了一些與之有關的其他問題。這要提及《藏漢大辭典》,該辭典將西藏南部的雅礱地區和雅魯藏布江聯繫起來,說該江“流至……雅礱地方,稱雅魯藏布江”。但是,我不那樣認為。“雅魯藏布江”這個詞是大河的名字,像稱呼長江、黃河等大江大河一樣。而“雅礱”這一名詞,在上述四種寫法中,以yar lung 這種寫法最正確。以前的各種史書中對於“雅礱”這個“雅”字有不同的解釋,例如:在雅傑· 烏堅林巴的“伏藏”裏說“雅”是“超越災荒之天”的意思。但是,對於諸如此類後世埋藏的假“伏藏”。我是不承認的。用含義為地方(lung pa)的lung 字來書寫雅礱(yar lung),事實上“雅”(yar)應理解為提高、救渡、進步,也就是發展、好、繁榮、興旺發達的意思。雅礱應理解為“繁榮的地方”,可能不是“超越災荒之天”的意思。

“雅魯藏布江”一詞裏的“魯”klung,指的是大江、大河,這是很清楚的。《藏漢大辭典》也解釋說chu klung 應理解為“大河”,由此可以看出把兩個詞混淆起來是不對的,因此才寫了那篇文章。一般來說,雅礱是一個山溝,該地從山溝口到山溝裏一條很長的溝,那條山溝就叫做雅礱。溝的外面就是澤當所在地,從澤當向上走是乃東,再向上走是昌珠,再向上走是雍布拉康,從此地進入山溝就到了雅堆和雅拉香布雪山。總之,從山溝口外的澤當到山溝裏的雅拉香布之間的山溝就叫做“雅礱”。但是作為一個地名,它又很難一成不變地永遠指同一個地理範圍,歷史上出現過的地名,會隨著歷史的發展變化而變化。地名所反映的地方、領域有時會大一些,有時會小一些,甚至有些就消失了,各種情況都會產生不可能都像刀切那樣統一,永遠不變化是很難的。

今天,我們到任何一家書店搜尋西藏歷史名著《西藏王統記》,“作者”均為薩迦· 索朗堅贊。但是恰白先生根據自己的研究得到相反的結論。他說:關於這本書的作者是誰是一個有爭議的問題。日本藏學家山口瑞鳳發表論文認為《西藏王統記》的作者是薩迦· 索朗堅贊。但是,第五世達賴喇嘛和隆堆活佛的著作裏都說《西藏王統記》是拉薩大昭寺香燈官列白西繞所著。

據我考證,說這部史書是由薩迦· 索朗堅贊所著是不對的,在該書的跋裏寫有“著于土龍年”。如果計算年代,那麼在前一個“土龍年”,索朗堅贊上師是18 歲;如果在後一個“土龍年”,則該上師已圓寂13 年。不僅如此,在他的傳記裏也記載著,他於18 歲時才出家,並到薩迦寺學經。所以,我認為是在薩迦· 索朗堅贊圓寂13 年後,“土龍年”,由拉薩大昭寺的香燈官列白西繞撰寫了那部史書。但是,可能該書中有很多索朗堅贊上師的言論,為了使人們都信仰和相信那本書,便假託該書是索朗堅贊上師所著,這是有可能出現的情況。第五世達賴喇嘛撰寫的《拉薩神變大昭寺目錄——水晶寶鑒》中說;“大昭寺的彌勒淨面殿中有香燈官(《西藏王統記》的作者)列白西繞的靈塔。”同樣,在隆堆活佛的全集裏,也主張該書由香燈官列白西繞所著。1992 年,國際藏學會在挪威召開,我也參加了會議,並在會上宣讀了那篇論文。日本學者山口瑞鳳在會上說,《西藏王統記》跋裏所說的“土龍年”應是“土蛇年”之誤。我向他詳細地講明道理,解釋“土龍年”並非“土蛇年”之誤。但是他不接受。《西藏王統記》這本書由兩個出版社出版過兩種版本,這兩種版本的跋裏,也都寫著“著于土龍年”,而沒有寫著於其他年代。所以,史書中關於著作年代的記載是不會錯的。還有一件需要強調的事是,我認為香燈官列白西繞可能曾經當過薩迦· 索朗堅贊上師的徒弟,在學經期間所記的筆記、可能引用到《西藏王統記》中。為了使後世人信仰該書所以在封面上寫了薩迦· 索朗堅贊著。挪威的藏學研討會結束後,山口瑞鳳給我來了兩封信,我請一位懂外語的人為我讀了那封英文信。山口瑞鳳在信中仍然強調《西藏王統記》真正的著作年代是土蛇年。因此,後來我對這個問題再一次進行了研究,寫了一篇文章《再論< 西藏王統記> 的作者是誰》,發表在《西藏研究》上,在我原來那篇文章的基礎,又補充了一些新發現的資料,再一次表明《西藏王統記》的作者是拉薩大昭寺的香燈官列白西繞的主張。

西藏傳統史學中這樣的謬誤很多,我們必須正本清源,才能還原歷史的本來面目。

|

恰白先生所編《西藏簡明通史》以唯物辨證的眼光闡述了西藏的歷史發展觀,為進一步研究西藏的政治、經濟、文化、宗教等提供了珍貴的文獻資料。 |

他在西藏傳統治史方法上的突破

學者拉巴平措還說,如果更敦群培的《白史》把藏族史的研究從神學的枷鎖下解放出來,帶入了人文科學的軌道,那麼這部《西藏簡明通史》則把藏族史的研究在廣闊的領域內從人文科學進一步引向了歷史唯物主義,這是藏族史研究的重大進步。

對西藏歷史的研究,前人從不同角度曾經出過不少書。但不少近代以前的史書,把西藏的歷史寫成了神話故事的歷史,從今天的史學角度看,學術可信度並不高。即使是從史料研究角度來看,這些書雖然有價值,但是要將其價值挖掘出來必須要撥開層層迷霧,要透過神話的表像去挖掘真實的歷史,這項工作對很多人來說,是非常艱難的。許多的研究人員和讀者往往迷失在書中的神話故事之中,看到的是神跡與王權統治結合的掌故,很難有一個明晰的關於西藏社會發展的歷史概念。

原西藏社科院副院長孫勇評價恰白先生的治學方法——在西藏史學研究過程中要做到客觀公正,除重視本民族歷史文獻外,還要參考其他民族書寫的歷史資料,如漢族、蒙古族、西夏等歷史的史書中與西藏有關的資料,以及敦煌文獻中記載的有關西藏的內容。要充分利用考古成果研究西藏歷史,這是一個非常重要、不可或缺的方法。恰白先生二十多年來的學術成果頗豐,除了數量以外,最重要的是在西藏傳統治史方法上的較大突破,使其學術研究站到了一個新高度。

恰白先生自己也說過,就我個人而言,每天都在念“六字真言”。但是,當我進行研究工作時,一定要把信仰完全拋開。很多宗教源流和王統世系等史書,都摻雜有神話故事,極大地攪亂了西藏歷史。根據可靠的資料,搞清事實是非常重要的。這與宗教並不矛盾,因為宗教也把“妄語”和“離間語”放在“不善業”的首位。信教是指自己心中信仰,要走正路。如果抬高一方,壓低一方,歪曲歷史,那只能是妄語。想要清楚地瞭解歷史,就要消除宗教影響。時至今日,沒有一部完整的西藏史,問題就出在這裏。

在研究歷史方面,在研究方法和文章寫作方面,恰白先生一再強調更敦群培的樸素唯物主義和人文主義思想,在個人學術生涯中有很深的印記。他曾說,我最喜歡更敦群培先生,並且遵循他的道路前進。我雖然沒有得到親自拜見更敦群培先生的機會,但是,閱讀過很多他的著作。當閱讀他的著作時,心裏便想到:“也要寫他這樣的文章。若是研究歷史,也要像他一樣進行研究。”這種想法非常強烈。所以,在我主持編撰的《西藏簡明通史》裏,雖然見不到更敦群培著作裏寫作技巧的影子,但是從根本上說,寫作思想還是遵循了更敦群培的思想。直述史實,把個人的宗教信仰與研究工作嚴格區分開來。

先生曾舉例說,假如一份史料擺在我的面前,如果符合實際,那就屬於真正歷史的範疇;如果違背實際,就屬於神話或偽史。但是,可能有些是以神話的形式來反映歷史的實際的,能否作出可靠的結論,完全取決于研究者的能力。以往的書籍不符合實際情況的內容很多,符合實際情況的內容很少,汲取其中有用的東西,淘汰其中不符合實際的內容是非常重要的。研究任何一門學問,都要以事實為根據。如果能夠避免將個人的宗教信仰帶入研究工作中來,那麼研究成果肯定是合乎歷史標準的。就我本人而言,我是這樣想的,也在多年的研究實踐中堅持了這一原則。《聶尺贊普本是蕃人》一文,主要是為了駁斥聶尺贊普來自印度的觀點而寫的。關於聶尺贊普本是蕃人的史實在大學者第烏所著《第烏宗教源流詳本》中有非常詳細的說明,聶尺贊普從波沃地方前往雅礱時,一路上所經過的地方名字,現在也都能證明,實際上關於他是蕃人的理由正在於此。所以,我們可以清楚地看到,很多以前寫宗教源流和史書的作者,都在思想上受到了宗教信仰的束縛。現在,我們仍然能夠見到的林芝地區的第穆摩崖石刻中,寫得非常清楚,止貢贊普就是“天上七赤王”的最後一位。由於那個摩崖文字刻於吐蕃贊普時期,所以其可靠性是毋庸置疑的。

“一個民族的思想,從自發到自覺的過程中,需要先賢、先哲們開闢道路。更敦群培和恰白先生是藏族知識份子當之無愧的新思想道路的開拓者,尤其是恰白先生起著承前啟後的作用,否則整個藏民族在神論方面難有突破,很多後起之秀也將無法沿著他已經夯實的道路更快更好地前進。恰白先生談及他的研究工作,多次說到參加與祖國兄弟民族的座談會、研討會受到了很多啟發,開拓了思路,受益匪淺,特別是通過學習毛澤東哲學著作,對歷史唯物主義有了一些基本的瞭解,用於指導自己的研究影響是很大的。客觀地看,超脫地看,恰白先生在西藏思想史上的地位是非常重大的,可能說是西藏近代史學思想上的一座豐碑。”學者孫勇如是讚歎。

|

|

恰白先生接受西藏犛牛博物館創意人亞格博(左)與其弟子何宗英的拜訪。

“《西藏簡明通史》就像一幅用炭筆勾勒的繪畫稿”

然而,對於自己的學術著作,恰白先生卻非常謙虛地說,這部書並非非常正確,非常完善,出版時,我專門增加了“簡明”二字。書的全名是《西藏簡明通史——松石寶串》,書名上也可看出那是把西藏歷史上的重要事件,按順序作的記錄,不是詳細的敍述。這部書還有不完備的地方,例如,有些歷史事件,前後時間還未能全面貫穿起來等。但是,這是沒有辦法的事,因為我們得到的資料太少。因此《西藏簡明通史》只是把西藏歷史的一般順序加以排列。正如大家所反映的,《西藏簡明通史》的西藏古代部分只有30多頁。這是事實,就是那30 多頁也是盡了最大努力去寫的,因為關於西藏古代歷史的新資料,我們根本沒有得到。我們撰寫《西藏簡明通史》的時候,自治區檔案館連一部有關的史書也沒法借給我們。總之,撰寫《西藏簡明通史》的過程中遇到的最大困難,就是缺乏資料。當時,諾章· 吳堅跑來跑去到處搜集資料,我本人也向拉薩市政協等單位,向個人借到了一些書籍,其中最珍貴的是《第烏宗教源流》。就是在這種情況下,完成了《西藏簡明通史》的寫作。這部書裏的內容都是本人通過研究,根據本人的觀點排列順序而寫就的,絕對是一個不完全的作品,你們現在對這部書既肯定稱讚,但是我認為該書難以達到你們贊許的那種程度。《西藏簡明通史》得到了國家圖書獎,這是藏文書籍首次獲得國家的獎項,我感到非常榮幸。但是,至今我也不認為這部書已經很完美、全部正確、非常詳盡。《西藏簡明通史》就像一幅用炭筆勾勒的繪畫稿,要把錯誤之處塗掉,把應當畫的畫上去,然後再著色,使其成為一幅真正的畫作。我在這裏只不過是為後代繪製畫作的人播下一粒種子。這書還不夠完善和詳細,只能作為參考資料,今後還要對其進行補充。但是要進行良好的補充又非常困難,這是由於西藏很早期的史料和分裂割據時期的史料都很難尋覓。

然而無論怎麼說,這確實是恰白· 次旦平措先生大半生付出辛勞和巨大代價的心血之作。恰白先生的朋友有文字回憶到,那幾年我每次到西藏出差都要去看望先生,好幾次我走上他家臺階,隔著玻璃窗總看見老人彎腰盤腿坐在藏墊上,雙腿間架一塊小木板,按藏族傳統的書寫方式,全神貫注地奮筆疾書。偶爾抬起頭來捶捶腰背,很快又埋頭去不停地寫,仿佛千百年的雪域歷史長流源源不斷地湧向他的筆端。

他的學生何宗英先生回憶,今年夏天,在他去世前一個月我還到他家去過,向西藏犛牛博物館的籌辦者引見恰白先生,犛牛博物館聘請他為顧問,這是老先生接受的最後一個社會職務。就在那裏,我最後還向老先生學了一句敬語。腦子叫“列巴”嘛,但腦子的敬語怎麼說詞典裏也沒有呀,我就說敬語怎麼講呢?老師回答:“烏列!”我印象太深了,想起這個詞我就想到老師最後一個恩情,終身難忘。

2013 年8 月15 日8 時45 分,勞累一生的恰白· 次旦平措無疾而終,享年92 歲。