撰文、攝影/範久輝李初初

夕陽下的拉加里王宮遺址。(攝影/范久輝)

拉加里王系的先祖是吐蕃王室後裔韋松的嫡系,佔據現今西藏山南地區的曲松一帶,經過數代累積,逐漸發展起來,成為西藏歷史上一支獨立的地方割據勢力。洛村石窟與拉日石窟的發現,填補了西藏山南地區佛教石窟考古的空白,為認識佛教石窟藝術在衛藏地區的發展與傳播狀況,提供了新的資料。

是不是王族都有居高臨下的習俗?從雅礱時期的雍布拉康,到吐蕃時期的布達拉宮,再到現在矗立於我們眼前的拉加里王宮遺址,無不體現出王者君臨天下,受萬人所敬仰的氣勢。這些建築廢墟處於曲松縣城右邊一個高約三十米,貌似土林的陡崖上,那陡峭的“之”字形上山小道,讓我們氣喘不已。來到拉加里舊王宮廣場,卻發現忘了朋友給的忠告:不要在夕陽西下的時候去參觀它,那會讓你感覺到人生的悲觀,與一種莫名的虛無感。

“現今的王宮宮殿附屬建築多已頹毀或已改建為民居,宮牆內建築由於“搶救性”保護的原因,那裡原有的居民已全部轉移。宮牆由石砌圍牆環繞,現僅存東、南牆體及西牆殘段。牆體的上石塊十分規整,石塊間以黃泥漿為粘合劑,修抹平整,最高處達15米左右。穿過宮牆,來到寬達3200平米的王宮廣場,廣場地面用精心挑選的青、白兩色礫石拼鋪而成,並在中心部位獨具匠心鑲嵌出蓮花等藏八寶圖案。這些圖案極為隱約,若用心去觀察尋找,還是能找到的。宮牆內現存建築的主體部份,新宮“甘丹拉孜”也由於保護的原因,大鎖一把,不能得其門而入。據說整個建築群由王宮、倉庫、拉薩、馬廄、地道等一系列建築單元構成。原有五層,現僅存三層。不過,正門上雕刻的精美圖案,還是讓人感受到王宮高等級的精美與奢華。”

未修繕之前的拉加里王宮遺址。(攝影/范久輝)

拉加里王朝:曾經的輝煌

以上這些是2008年初老範次造訪拉加里王宮時的記憶。2011年秋末冬初的清晨,新近修繕完工的拉加里王宮,帶著嶄新與一絲暴發戶式的氣勢向我們撲來時,卻再也沒有了當時的感觸。四下無人,王宮的門卻沒有鎖上,於是我們就“肖小”了一把,徑直進去,以解當時無緣進入之憾。王宮內部只靠頂層的花窗採光,十分黑暗。難怪在這裡曾住了四天的五世達賴喇嘛曾這樣形容舊王宮:“白天比晚上還昏暗的寢宮”。

可惜,我們能夠進入的新修王宮,可能由於施工的原因,所有物件都已放入它處安置,這裡空空如也,什麼都不能看到。我們在暗中,扶摸著樓梯扶手爬上王宮頂層,才頓覺豁然開朗,神清氣爽。放眼望去,曲松縣城所有的建築都盡收眼底。難怪拉加里王當初要選中此處修建王宮,除了軍事戰略與王宮安全上的考慮,他每天如此“君臨天下”而極目四望時,心情想必也是極度愉悅與享受的吧。

比翻新的拉加里王宮還雄偉的,是這裡曾有過的無比燦爛輝煌的昨天。那是與盛極一時的拉加里王朝緊密相聯的。據《曲松縣文物志》的說法,當吐蕃王朝崩潰以後,在阿裡形成了以古格為中心的阿裡王系,西元12世紀前後,原居住在山南雅礱地區的吐蕃王室後裔,從上部阿裡返回了以埃尊贊布為首的一支嫡系,在山南曲松一帶建立了一個史稱“雅礱覺沃王朝”的小王朝,建造了一座名為“加里”的寺廟,並且在此修建宮殿行使地方統治權。從此,這一吐蕃王室後裔便以“加里”為名,並冠以“拉”(藏語神聖之意)字,形成了“拉加里”家族。隨著歷史的發展,拉加里家族成為政教合一的地方統治集團,號稱“拉加里法王”。法王去拉薩時,噶廈政府要派四品官員去拉薩河渡口迎接;與達賴喇嘛會面時,他的座位僅比達賴喇嘛低一層卡墊。雖然西藏12世紀後,政權變迭頻仍,歷經薩迦王朝、帕木王朝、格魯派掌權等變更,拉加里王朝由於是吐蕃王室的“嫡系”後代,還是保存了政治與行政上的相對統一性。拉加里王身為曲松縣一帶的實際統治者,可以制定法律、設立監獄、打造刑具、判決案件,並擁有建全的行政統治機構。直至西藏民主改革之前,拉加里王系還統轄有拉加里、桑日、加查、隆子4個宗,方圓百里的廣大地區。

但最初,剛從阿裡返回山南的埃尊贊布,雖然血統純正,嫡出王室,但在面對吐蕃王朝土崩瓦解的複雜局面如“什麼長子派,幼子派,多數派,少數派,金派,玉派,食肉派,食穀派等”,“反上之變,喻如一鳥騰空,招聚眾鳥,引生大禍”(引自《西藏王臣記》,五世達賴喇嘛著),以及各地勢力各自為政的實際情況下,就如三國時期的劉備一樣,還是要殫心竭力苦心經營,亂世之下,它的霸業也不可能一闕而就,至少在曲松縣,民間故事裡是這樣描述的。

在我們尋訪到的民間故事中,埃尊贊布從阿裡返回山南時,至少經歷過四次大的遷徙,他最初穩定的落腳點在拉日神山附近,其後是搬到拉日神山下麵的洛村,最終定居在曲松。據傳拉加里王朝在曲松發展壯大以後,每年仍要派親信來到拉日神山朝拜,在一些特殊的年份,加拉裡王必親赴此山祭尊。而拉日神山與洛村所存在的石窟,便與這個王朝最初的興起,有著千絲萬縷的聯繫。

洛村石窟,位於山南地區曲松縣色吾鄉境內,因緊鄰洛村而得名,遺存有一百多個洞窟。(攝影/范久輝)

洛村石窟:塵封的歷史

洛村位於曲松縣境內的色吾鄉西北約10公里處,公路從一個大山口往下紮進去。站在進入洛村的山口往下望,洛村如同巨大土林中隱藏的一片樹葉,路過的遊客在不經意就一恍而過,而斷然不會想到在這深溝巨壑之下,還藏有一個村落。而倘若滄海桑田的地球巨變中,發生在喜馬拉雅之地的地殼運動,把洛村背後的山脈搬運到另外的地方,那洛村的“土林”地貌就與阿裡的紮達毫無二致了。通往洛村的公路,在一大段“之”字形拐彎,到達“土林”後,就變得格處陡峭了。有大段路面索性就在土林內開鑿,兩邊的土壁高逾五米。穿過這些土壁,轉過幾道彎,塵封於歷史的洛村,終於展現在眼前。

洛村十分小,一條小河流——色吾曲把它分成兩半。千萬年來,河流把兩岸的“土林”削成高高的懸崖。在崖壁上,密佈著大大小的洞穴,那就是洛村石窟。

仿佛鬼子進村,我們一身鮮豔的戶外服裝很快引起村人的關注。而當我們掏出三角架,再示意手中的相機後,圍觀的人們,情緒從高度緊張很快過渡到恍然大悟:哦,他們是來拍照的。人群慢慢散去,只留下極度活潑的小朋友,主動幫我們搬運背包,一起探訪他們司空見慣的洞窟。

從目測情況看,洛村的東北、正北及正南面,都有洞窟分佈。在這幾面懸崖的立面上,有大大小小一百多個石窟。我們先從有寺院在上面的東北面石窟開始探訪。寺院塗著褚紅的顏色,據說有一名駐寺的喇嘛,可惜寺院大門鐵鎖一把,無法進入,更不要說是向喇嘛問詢有關石窟的情況了。

穿過石頭鋪成的古老巷道,來到寺院上方,有一個很大的石窟,為雙層形制。下層已被煙火燎黑,其壁面上能見曾經置燈的方形及長方形的燈龕。上層應是一個佛窟,平面呈長方形。窟頂上有著彩繪的天花圖案,周邊為紅、藍、白三色繪出的方格狀飾邊,中間以藍、白二色繪滿如形如卷雲的紋路。

粗略走訪此面的其他石窟,再沒有看到有彩繪的窟頂。探訪了東北面及北面的一些石窟,其形制基本類似,可能這個區域曾經是僧人修行生活的地方。這些石窟歷經天然的風化,雨雪的襲擾,正在逐漸失去原有風采。

緊隨我們的小朋友們,也慢慢失去耐心,一一散去。放眼向南,有一個最大的洞窟,小朋友們都說那個洞“特別好”,叫“折布拉古”(藏語“牛鼻子”之意)。由於“特別好”,村民們在洞窟的前面,壘砌了半米高的石牆,上面還堆放著些許有刺的灌木,以期起到一定保護作用。

“折布拉古”洞窟是中心柱式的塔廟窟,由於鮮有人至,洞窟還保存著霍巍、李永憲等專家們二十多年前前來調查的模樣。他們在調查後出版的《曲松縣文物志》對這處洞窟有著如下的描述:

“洞窟採用金屬工具在礫岩崖面上開鑿面成,洞頂及三面壁上,中心柱四壁均抹塗一層草泥嘏,其上再涮一層白色灰漿……在頂部,三面壁上及中心柱的四周,皆有彩塑和彩繪壁畫,多已殘毀現僅存局部……光背的上方左右兩側分別繪有一飛天形象,頭戴花冠,身披飄飛的帛帶,作翩然飛舞狀,形象雖已殘毀,但其姿態依然靈動可辨……”

寫作《曲松縣文物志》的專家學者們在對洛村石窟的形制、壁畫風格及內容等方面進行分析後,認為其具有西元11-14世紀佛教石窟的藝術特徵,然後推斷其建造年代大致也在上述時間區間內,專家還認為,洛村石窟的諸多特徵與甘肅敦煌莫高窟較為接近。困擾我們的問題是:從地理位置上講,洛村石窟位於拉日石窟與曲松縣的王宮遺址中間,同為一個時代,也同為石窟的形制,這是不是真的就如民間傳說中那般,與拉加里王朝開創者埃尊贊布有關係呢?

考古學講究證據,我們作為探訪者所能聯想到的是,阿裡紮達土林中古格王朝那遍佈的洞窟,理論上同樣也為吐蕃王室後裔所開鑿,它是否正如洛村“土林”裡的石窟一樣,同是從阿裡返回曲松拉日一帶的吐蕃王室後裔們習慣性的使然,就如陝北人開鑿的窯洞一樣,二者之間會有什麼樣的聯繫?背井離鄉的埃尊贊布,是否正是能從眼前這類似紮達土林的風景中找到些許安慰,從而寄託對古格的一種思念?答案還得等學者專家們去解開。

|

|

|

探訪和觀賞拉日石窟中留存的壁畫,需要攀爬陡峭山崖的技巧以及勇氣。(攝影/李初初)

拉日石窟:高處不勝寒

拉日石窟也在色吾鄉內,在把洛村劈成兩半的色曲上游。從洛村到拉日石窟的公路,像個“叢”字,叢字底下的“一”代表色吾曲,上面兩端的“人”分別代表洛村與拉日兩個村落。從洛村的色吾曲出發,先是長長的上坡路,然後下個長坡,又回到色吾曲邊。到拉日的公路也是這樣情況,從洛村到拉日直接距離不到十公里,若其中有小道,徒步時間不過兩三個小時,可是用現代化的交通工具,至少要一小時的時間,公里數超過了二十公里,公路上無數的轉彎與顛簸不平的路面,讓人頭昏眼花,出現類似高原反應的狀態。

天色已晚,我們只得在離拉日石窟不遠的色吾溫泉過夜,第二天再去探訪石窟。色吾溫泉也叫“烏鴉泉”,據傳,一位高僧裝乾糧的器具被一隻烏鴉叼走,高僧便不辭辛苦追趕烏鴉來到此處,看到冒煙的泉水,他順勢將腳泡進去,不一會兒腳痛消失,效果十分神奇。當地村民在溫泉下方及左面蓋了藏式的房子,美其名曰:“溫泉度假村”。

據說秋季時泡色吾溫泉對治療關節炎有奇效。由於我們前往正值秋季,來自四面八方的幾百個藏族泡泉客,快要把溫泉擠爆,住宿的地方也沒有,我們最後得以在兩塊木板床上過夜。不到40平米的溫泉,只有兩個泉眼,任何時候都水泄不通,人滿為患,但秩序井然。所有泡泉客,無論男女,都裸著上身擠在一起集體泡洗,沒有情色的齷齪,只有讓人心靈得以淨化的那份自然。

拉日石窟有兩處,一處在甲日貢村村頭懸崖頂處,一處在甲日貢村以東約2公里處一條近南北向小山溝的西側。在距色吾溫泉不到三公里路邊上,能看到對面一個懸崖高處上有兩個類似洛村石窟的洞穴,懸崖的下面是一處村莊,村莊緊挨著一片巨大的廢墟,這就是甲日貢村了。

村莊中最醒目的建築是村中央的小寺院。在陣陣看門狗狂吠的陪伴下,來到寺院前,可惜依舊是鐵鎖一把,不能入內參觀。一位老者從附近房內走了出來,操著不太流利的漢語,開始盤問我們的來歷。老者名叫赤烈傑布,其漢語得宜於1969年到1973年間在部隊當兵的經歷,在得知我們的真正用意後,老人十分樂意向我們介紹此地的風土人情。

原來,村中央的小寺院叫傑日寺,相傳是拉加里王在山南所建的第一座寺院。所以在以前,拉加里王國每年的藏曆6月、9月與12月,都會派“古果”來此地添油上香,以及收稅索租。“古果”是拉加里王國的一種官銜名稱,他來傑日寺時,都會穿著特別的衣服,以示威嚴。

解放前,傑日寺有三十多位喇嘛,而傑日貢村僅有的四戶人家,全是傑日寺的農奴。赤烈傑布對小時候的苦難還有記憶:“當時住的是羊圈,吃喇嘛剩下的,每天都有幹不完的活,毛主席好呀,讓我們過上了好日子!”既使當兵前做過寺院的奴隸,但在1978年的時候,他義不容辭地重建了傑日寺。重建後的傑日寺,規模縮小很多,但似乎這是赤烈傑布最大的榮耀,他很好高興地帶領我們參觀了佛堂,並帶領我們去拜訪懸崖上的石窟。

去懸崖路上,村北側的巨大石砌廢墟早已廢棄,赤烈傑布也說不清楚它的來由與具體功用。到達懸崖上的石窟,需要沿著懸崖邊極窄的小路通過,讓人膽戰心驚,兩腿顫顫。由於少有人光顧,那裡成了野鵒子的大本營。走到附近,近百隻鵒子卟卟地飛了起來,嚇人一大跳。兩個石窟內部高低錯落,相互聯通,堆著牧草。低的石窟可能是僧人的住所,頂上有煙火的痕跡。高的石窟原先應是佛堂,內壁上糊模的壁畫,依稀能分辯出是兩尊上師喇嘛的造像,從造像、用色、運筆等各個方面來分析,可能是後繪之作。

相對于甲日貢村的石窟,另一處的拉日石窟則人跡罕至,荒草密佈同,像是被遺忘的“秘室”。這處石窟位於拉日神山內,開鑿在神山山溝西側略呈西北向的山體崖面上,山崖為湖相沉積礫岩的切蝕面,略呈階梯狀,石窟距溝底地面高度為30~50米。該地點共計開鑿有石窟20座左右,大部分洞窟為僧侶的修行窟,窟內壁面上開鑿出小龕,窟壁及窟頂部,遺有煙炱痕跡。

|

|

本刊記者和范久輝先生(右)在拉日石窟拍攝窟壁上的壁畫。(攝影/李初初)

而探訪西北端的石窟,是次深深烙進人腦海的艱險經歷,不僅需要高超的攀岩技巧,穿越荊棘叢的本領,手腳並用爬坡的協調能力,還要有無視高空滑墮的淡定。我們數了數,低矮處的洞窟有9座,但高處和懸崖外側的一些石窟,我們依然因為未帶專門器材,無法進入探訪。這些洞窟的前緣,多砌有石臺階或石圍垣,有的洞窟門楣處還殘存有安設木簷的痕跡,推測原來可能前接有木石結構的簷棚之類建築。

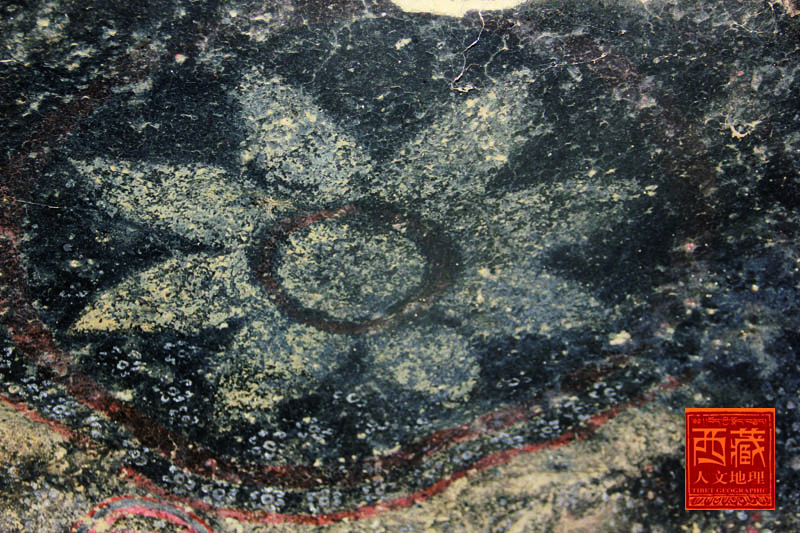

爬到石窟跟前,很容易找到《曲松縣文物志》重點介紹的拉日第4號窟。文物志對這個窟的壁畫是這樣描繪的:“此窟窟內,三面壁上及門龕式橫嵋上均有彩繪壁畫的遺痕。其中券拱式窟頂正中,繪有八瓣蓮花一朵;北壁繪有直徑為0.9米的同心圓圓圈紋飾,圓圈的正中繪一正三角形圖案;南壁繪有寬葉瓣蓮花一朵,其下方為一寬邊色帶,上面繪有白色的圓點紋;西壁繪有同心圓紋三重,層層疊壘,狀如寶塔,左下方可辨識出蓮花一朵,其外圍繞以三重圓圈紋飾。門龕的正中繪有神像一尊,其下半部分已殘毀不清,僅有頭部及左臂尚可辨識,神像頭戴三花寶冠,冠上兩側有如牛角狀向上翹起的角,雙耳佩垂肩大耳環一對,胸前掛飾物一串,兩臂上舉,臂上佩有釧飾”。

霍威老師認為:“拉日石窟窟內彩繪的壁畫,均以墨線勾勒造型,主色調以紅、白、黑三色為其特點,平塗施色,色彩淡雅簡樸,與洛村石窟的總體風格十分相近。因此,兩處石窟應有密切的關係,很可能原系同一群體。”這與民間傳說中,洛村與拉日都與拉加里王朝有關不謀而合。

拉日此處石窟的東面,還有個石砌的大廢墟,儼然一副堡壘或宮殿的遺址。不知是否巧合,甲日貢村的石窟也正對著一個叫做“拉日吉宗”的大廢墟。甲日貢村村尾處的大廢墟,與兩處石窟所面對的廢墟,三個廢墟共同構成了“鐵三角”的關係,鐵三角中間是兩處拉日石窟與拉日神山,可見創建者對此地的重視程度。

近觀這些廢墟,全部為片石砌築而成,方整嚴實,外觀設計巧妙實用,施工工藝更是極為精湛。即使在現代先進技術的條件下,使用相同的材料複製這樣的傑作工藝也不過如此。很難想像,當時的人們是怎樣構思並建造了如此壯觀的完美建築,想必是出於某種重要的目的,才會不遺餘力地營造這般費力費工的工程。如此用心良苦,不計成本,其創建者,是埃尊贊布或者其後人嗎?

廢墟被歷史定格在破滅的那一瞬間,佈滿片石的地面上長滿蒿草,沙棘樹在碉堡石縫裡開花,城牆的片石爬上了苔蘚,裡面的蛤蜊伸出頭正曬著太陽。廢墟殘缺的身軀,並沒有減少它的美,反而使人感覺到一種纏繞著它的憂傷的情愫,仿佛經歷過一場激烈的戰事,金石之聲仍不絕於耳,只是當時的主人早已灰飛煙滅,不知去向,只剩這廢墟,迎風聳立;或像突發而致的一場巨大災難,經歷慘痛的人們紛紛離開了此地,或是為了逃離苦難,或是面對他方尋找新的希望,我們不得而知;又像是神秘的拉加里王朝在不斷發展壯大過程中,為了開疆拓土的需要,逐漸離開山崖和峽谷地帶,於是這些曾經苦心營造的昔日建築,便被大自然的風雨雷電所侵蝕毀壞。

只剩那些石窟,依舊藏于秘處,悄然透出歷史的一角。