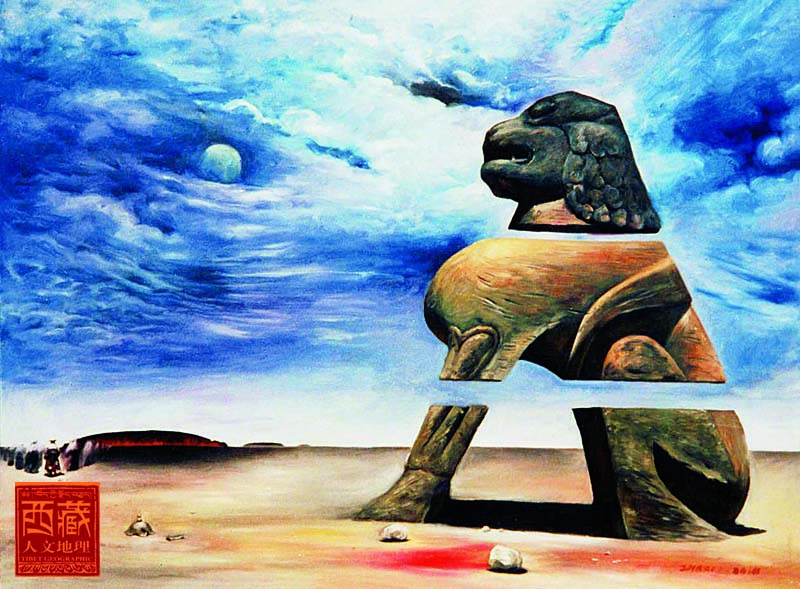

《雅礱第3號》 油畫 1986

文/尹文濤

儒雅、平易,言談舉止中總是流露出為人師表的親和,這就是次旺紮西給周圍人的印象。他是一位畫家,2010年在美國Peaceful Wind Contemporary畫廊舉辦個

人畫展。他還是一位學者,現任西藏大學藝術學院美術系副教授。他是西藏當代藝術群體“根敦群陪藝術空間”創史人之一,也是西藏當代藝術的代表人物。2009年,次旺紮西受邀到牛津大學Pity River Museum 博物館舉辦藝術講座;同年開始在挪威科技大學建築藝術學院攻讀博士學位。

尹文濤:次旺老師你好!非常感謝您在假期回國的短暫時間裏能接受我們雜誌的採訪。我在西藏大學讀研究生時就很佩服您在藝術上所取得的成績。我首先想瞭解您生長在西藏,是怎樣的文化背景塑造了您的藝術之路?

次旺紮西:我生在1963年,當我有記憶的時候,已經是到處都在轟轟烈烈的搞政治運動。我們家屬于“東方紅居委會”,在現在拉薩東郊清真寺那一帶。那時居委會開會全部在清真寺裏面,當時我見過阿布老師在那裏畫毛主席肖像,是油畫,這是我第一次看到有人畫油畫,我站在旁邊悄悄地不敢說話,看著他特別神氣。在那麼大的畫布上,用尺子畫線打方格放大主席像,然後過幾天巨大的毛主席像就在哪里了,像真的一樣!

我們的童年總覺得比現在的孩子快樂,沒有一點學習壓力,一放學就上山或游泳,童年的記憶確實使我種下了親近大自然的種子,後來我畫了很多拉薩河兩岸的風景,可能與早年的生活體驗有關。

印象中我們學校有一次開大會說當時拉薩發現了一個類似反革命分子的人,拉薩可能所有的學校都組織去看那個反革命罪行,我們到了八廓街一個老院子裏面,有一間很小的房子,在很簡陋的屋內掛滿了唐卡,櫃子上擺滿了酥油燈啊什麼的,那人是個喇嘛,他悄悄地還在那裏搞祈禱和念經什麼的,但後來還是被人發現了,然後把他抓了起來。那是我第一次看見唐卡。

我17歲那年第一次去寺院。也是偶然的機會,不是專門去的。那是我們幾個同學一起去玩兒,到了天葬台,看完後沒什麼事做,順著路一直走就走到了沙拉寺。當時寺院裏已經開放了,剛剛有些下放到農村的老喇嘛回來了。那天是我第一次看到壁畫,我們問這是什麼?那是什麼?老喇嘛就講釋迦摩尼誕生和本生故事什麼的,講了很多也記不住,總覺得很驚奇,那麼多壁畫從來沒見過。之後我父親有一次去開會,會議結束全體組織參觀布達拉宮,我也跟著去看了,後來又看了羅布林卡、甘丹寺等等,看了一些東西,但都只是瞭解了一下皮毛。

我父親是知識份子,他出生在西藏的一個貴族家庭。50年代中央人民政府和噶廈地方政府都成立了自治區籌備委員會,地方政府派我父親去籌委會作一個普通幹部,那時父親只有20多歲。之後他上了幹校,就是現在西藏大學的前身,他的中文都是在那裏學的,後來到自治區民政廳工作。文革開始以後像他這樣在原來地方舊政府任過職的人,雖然當時很年輕也被劃到所謂上層人士,全被下放到各個居委會進行勞動改造,我父親和很多當時政府裏原來的官員、喇嘛、活佛在一起勞動。

文革的後期父親就在家裏畫畫,因為他喜歡。父親認識西藏著名的傳統畫師安多強巴,最早是父親帶我去見安多強巴,希望我從他那裏學畫,當時安多強巴也不公開畫畫,所以也沒得到學習機會,但安多強巴說了一句話挺有意思,他說:“這個可憐的孩子上輩子可能是個畫畫的。”藏族有這種說法,比如一個人比較執著於某件事,就說可能和前世有關係,這是小時候的一個情結,當時我也不太清楚西藏文化是怎麼回事。文革之後我父親分到自治區人民出版社,藏編部當編審。

早期出版的倫勃朗的素描、米開朗基羅的雕塑、羅丹藝術論等這些書全是父親給我買的,還有法國現實主義作品剛在中國美術館展覽時,人民美術出版社出版的小畫冊等他經常給我買回來,我接觸了這些東西就開始自學,剛開始畫畫是在十四五歲。

在我上拉薩第二中學時有美術課,當時李知寶老師是那所中學的美術老師。印象最深的還有當時拉薩第二中學、拉薩試驗小學等幾個學校合起來搞了一個美術業餘訓練班,李知寶老師在組織負責這些活動,還邀請了拉薩的畫家羅倫張老師、諸友韜老師、阿布老師、丹朗老師等過來指導,但主要還是李知寶老師在執教,讓我們畫石膏、有時候帶我們去拉薩周圍寫生。

尹:後來你上了中央民族學院?

次旺:1980年5月份,中央民族學院藝術系派老師到西藏招生,我報考了,結果我順利地上了中央民族學院,選了我喜歡的油畫專業。藏族被錄取的一共6個人, 3個藏族學生分到國畫專業,我和阿旺曲紮、紮西次仁學油畫,我們和來自雲南、貴州、四川的幾個學生分在一個班裏。學校第二學年就組織我們去山西晉祠、雲岡、永樂宮和洛陽龍門石窟這些佛教藝術遺跡參觀,當時我們還沒上美術史的課,真的不瞭解,只是感覺很壯觀很震撼。大三時學校組織我們到山東沿海寫生,還去了海南島。當時中國美術界少數民族題材很熱,首都機場壁畫就是典型例子。我們民院好幾位老師屬於雲南畫派的畫家,還有一批老師是屬於比較正統的畫蘇派風格,另外還有幾個老師喜歡克利、畢卡索、包豪斯這些現代風格,所謂前衛的藝術,但他們不敢公開的講,因為學校領導是公開批判現代派畫家的。這些老師有時候和幾個比較信任的同學聊,他會悄悄地告訴你:這是保羅克利的線條。

這些老師對我們都有影響,使我們瞭解西方藝術不僅僅是蘇聯,還知道了歐洲一些現代派藝術家。但我最喜歡的還是古典藝術,像米開朗基羅、倫勃朗、維米爾的作品,直到現在都非常喜歡,雖然我自己搞當代的藝術,但這些藝術家在我心目中永遠都有很高的地位。

上個世紀80年代中國剛剛開放,北京還舉辦過很多國外作品展覽像法國250年展覽、美國的、挪威的、漢默藏畫展、蘇聯的和勞生伯藝術國際巡迴展,但我印象最深的是漢默藏畫中的倫勃朗原作和幾件勞生伯的作品。

尹:我們稍微串一下,在您的成長過程中西藏的傳統文化與您本人、您所處的現代文化與生活環境的關係是怎樣的?

次旺:大致是這樣的,80年代除了對外開放以外,民族政策也開始得到落實,逐漸走向宗教信仰自由得到尊重,寺院開放了,同時有很多關於西藏文化、歷史、宗教的著作出版。我們上大學以後才逐漸接觸到這些東西,開始找書看西藏的歷史、杜齊的考古和另外一些國外藏學家的譯著,這時候就不是皮毛的瞭解了。我們突然發現西藏有那麼多未知的東西, 歷史悠久而豐富燦爛的文化藝術。我們有一種渴望,就是尋根的情結。1985年暑假特意回到西藏,問父親應該上那裏去看西藏真正有傳統有歷史積澱的東西,父親建議我到山南去看看,說雍布拉康、瓊結、桑耶寺這一帶不錯,這裏有一張照片是當時在藏王墓前自拍的。

1985年我已經在民院留校了,當班主任和教速寫課。1986年我又去了青海,青海有個學生在民院進修,我跟他一起回去的,他父親是藏醫,母親和舅舅等親戚是牧民,去了果洛州後騎馬去了夏季牧場,住在山上的帳篷裏和他們一起生活,也畫過不少速寫。在我們衛藏一帶人的印象裏,果洛人對宗教信仰都很虔誠,所以我認為果洛肯定能發現藏族很純粹的文化。但是到那裏以後我看到的情況和我的想像完全不一樣,山南也是這樣。比如在果洛我們去見一位老太太,是那個學生家的親戚,90多歲了住在帳篷裏,我們一進去看到裏面放著沙發,老太太坐在沙發裏念經。那裏的小男孩全穿著中山裝和喇叭褲,女孩穿著藏裝,他有些親戚家裏時常在播放港臺錄影、鄧麗君的歌曲等。檯球在那裏也出現了。因為我想看看非常原汁原味的藏族,可是沒有了,很失望,風景雖然是原生態的,但是真正的生活卻不是我想像的那樣了。牧女早晨擠奶時,懷裏揣著收音機放音樂,早晨有個音樂節目,一邊聽音樂一邊擠奶。我們去那曲下鄉時,看到民兵白天訓練,晚上大家看錄影,都是港臺的武打片,喝啤酒。當時社會節奏雖然慢一些,但這種變化還是無孔不入,悄悄地在進行著。這促使我重新去思索,本想到原汁原味的地方畫原汁原味的油畫,但我發現其實不同文化的交融和滲透甚至在最偏僻的村子裏也在發生。我回北京以後所畫的東西其實不是那種原來想像的所謂原汁原味了,而是一種對現實的感受,旅途中的所思所想,所以畫了一批時空上交錯,打破傳統構圖規律的作品,其中一幅作品畫的是我自己的頭像為原型的一個穿西裝的青年,後面又有些喇嘛的形象,還有雪山。

當時另外一個對我觸動較大的事情是1985年美國當代著名的潑普藝術家勞生伯的作品在中國美術館展出,隨後又把展覽搬到了拉薩。他在國際上是很重要的一位大藝術家,這個展覽幾乎沒有他手繪的作品,大部分是拼貼還有在銅版上絲網印刷的,和有一些把輪胎、燈箱等拼湊起來的裝置作品。規模很大,讓我突然一下看到這樣的藝術,和原來的概念不一樣,有些很難理解,但有些也讓我很震撼,比如他有一些絲網印刷是越戰的圖片,還有飛機失事等,畫面的組織全是很自由的構成。所以對我來說藏區之旅加上當代藝術的創作手法使我受到了全新的觸動,畫了幾幅構成、拼貼形式的作品,當時不是特別清楚是當代還是現代,但我試圖在突破,感覺到這種語言比較符合藏區之旅的那種感受。

再放到中國八五美術新潮的大背景下,到處是現代的展覽和新潮作品發佈,這些迫使我不斷思考新的構想,感覺現代創作方法與古典手法相比,非常自由,空間、光線的利用非常隨意,這一點對我來說很有吸引力。

↓《啤酒推銷員1號》油畫,2009

在我的繪畫道路上有幾個發展階段:在搞畢業創作的時候畫過炒青稞題材的《粒粒皆辛苦》和《乳汁》等油畫作品,屬於古典手法;藏區之旅後又畫了有點像超現實主義的作品,其實是表達所思所感的作品,與超現實主義的夢境等題材無關,1986年到1988年在回西藏之前我一直在畫這類風格的作品。1989年初我調到西藏大學藝術系,因為我是藏族藝術家,一直想用西藏的文化資源搞藝術創作,有尋根情結,又想探索西藏現代的一種繪畫樣式。回來後心稍稍沉下來一些,以傳召大法會題材畫了《法韻》,那是在1991年,我的藝術創作處在一個十字路口,不知該怎麼畫畫時以古典寫實的手法,以西藏的傳統宗教文化題材為內容完成的那幅作品;之後我開始畫風景系列的作品,全都是拉薩河及周圍的大山,因為我感覺雖然人的穿著和生活方式發生了巨大的變化,但風景至少還能代表西藏真正的一些特色。雖然這些作品沒有什麼純粹的文化這方面的符號,但風景本身傳達著文化內涵,就像中國的山水畫,創造了那麼高的成就!我的畫裏試圖尋找心靈的寧靜,所以我的風景畫中很少畫人。一直畫到上個世紀90年代末還沒有停,畫了一批這樣的作品。1999年9月我得到了挪威國家教育獎學金,之後去挪威讀碩士。

在我的繪畫道路上有幾個發展階段:在搞畢業創作的時候畫過炒青稞題材的《粒粒皆辛苦》和《乳汁》等油畫作品,屬於古典手法;藏區之旅後又畫了有點像超現實主義的作品,其實是表達所思所感的作品,與超現實主義的夢境等題材無關,1986年到1988年在回西藏之前我一直在畫這類風格的作品。1989年初我調到西藏大學藝術系,因為我是藏族藝術家,一直想用西藏的文化資源搞藝術創作,有尋根情結,又想探索西藏現代的一種繪畫樣式。回來後心稍稍沉下來一些,以傳召大法會題材畫了《法韻》,那是在1991年,我的藝術創作處在一個十字路口,不知該怎麼畫畫時以古典寫實的手法,以西藏的傳統宗教文化題材為內容完成的那幅作品;之後我開始畫風景系列的作品,全都是拉薩河及周圍的大山,因為我感覺雖然人的穿著和生活方式發生了巨大的變化,但風景至少還能代表西藏真正的一些特色。雖然這些作品沒有什麼純粹的文化這方面的符號,但風景本身傳達著文化內涵,就像中國的山水畫,創造了那麼高的成就!我的畫裏試圖尋找心靈的寧靜,所以我的風景畫中很少畫人。一直畫到上個世紀90年代末還沒有停,畫了一批這樣的作品。1999年9月我得到了挪威國家教育獎學金,之後去挪威讀碩士。

尹:你出國後作為一位有著藏族文化背景的藝術家與外界的交流是怎樣的,在這個過程中形成了你怎樣的藝術道路?

次旺:這個話題挺有意思,我剛到挪威想把風景畫繼續下去,進一步發展,但實際上對我來說成了一個過渡,那時畫的神山聖湖、米拉日巴的形象,風景與西藏的文化相結合,畫了一批。將近半年左右,當時想找一個突破口,但我發覺好像在有意地在給人表達什麼?題材上強調西藏符號試圖在說明我的文化身份,另一方我又竭力跟現代拉近,採用比較隨意宣洩的藝術手法,手段上想跟國際藝術語言相結合。這種多重訴求我感覺不是發自我內心的,與我內在情感的寄託越來越遠,有點異化的感覺,做出的東西其實不是自己內心真實的召喚,和自己的生活與環境並沒有什麼關係,作為“人”的關照是缺失的,所以我停了下來。

因為我對寫實的情節放不下,總感覺最貼近、很親切,後來我畫了一幅布達拉宮寫實的夜景,旁邊是一個小姑娘的臉,畫完後感覺說的還是太多了,為尋找自己的內心直覺,把小姑娘單獨拿出來,在一張稍微大一點的畫布上畫了一個小姑娘的肖像,之前在電腦上稍微調整了一下顏色,色彩上有一點誇張的感覺,畫完後馬上感覺舒服多了。然後就開始找這類肖像圖片,畫了幾幅,導師也感覺這個路子比較符合我自己的發展。回過頭來想,其實現在內地畫藏族的畫,感覺比藏族還藏族,而我們生活中的藏族往往已經不是那個樣子了,還是要尊重當下活著的普通藏族人,對最最普通的藏族人給予人文關注,他們可能並沒有穿藏裝,但他(她)作為一個真正的人存在著,這就足夠了。所以我的視角完全轉變過來了,強調人本的東西,之後我把刻意的符號全部捨棄了。

從陳丹青《西藏組畫》開始西藏題材熱起來了,很多畫家、搞影視的、音樂的大量作西藏題材。在北京宋莊辦的《烈日西藏》展覽,我送去參展的作品就是用陳丹青的這幾幅畫構圖重新搞出的數碼影像作品,我想借助他的構圖重新用我的視角傳達當代西藏人的生活。我很喜歡陳丹青的畫,也很喜歡他這個人。在回答為什麼早期畫《淚水灑滿豐收田》、《西藏組畫》時他說:“特想畫俄羅斯那種風格的畫,但是找不到題材,剛好看到西藏藏族人的面部、服飾、顏色就能畫出俄羅斯的那種感覺,西藏題材恰到好處;看到法國現實主義展覽米勒的作品,又特別想畫法國那種油畫,當時西藏的服飾、色彩就能畫出那種感覺。”我想借助他的構圖重新用我的視角傳達當代西藏人的生活。

西藏現在文化的交融滲化比想像的更深更廣,有一次我在國外聽到一個很流行的音樂,很多年輕人在唱那個歌。回到拉薩,在一個很小的商店裏,一進門,哪里也在放那個音樂。有一段在拉薩女孩穿的那種高跟鞋,我發現國外很多人也都在穿。流行得太快了,當代的西藏不是孤立存在的,是在全球化滲透影響下的西藏,這就是當下的現代的文化。

這個當代的西藏我要強調我關注的東西不僅僅是區域的東西,雖然以西藏為點在做藝術,但這個點裏你可以看到這種國際的、全球化的交融滲透是不可逆的潮流,我們都是全球化中的一分子,每個人的命運在這個大潮中正在改變,裹挾著往前走。

另外,在媒介上,我也不局限於繪畫,也在搞影像創作,這屬於“觀念攝影”的手法,觀念在起支配的作用。當代藝術已經沒有局限了,甚至不叫畫家了而稱藝術家,也正是說明藝術家擁有更廣泛的創作空間。我沒有把自己局限在某一類,比如油畫家、國畫家等。最近做了一件錄影作品,找了兩艘牛皮船,一艘坐著攝影、攝像人員,我劃著另一艘牛皮船,並邀請了我畫中的原形人物,啤酒推銷員、教師等到了船上,我們順流而下,這個作品題目叫《漂》,影射人生的含義,因為人的命運就像這艘船,也正是我們生命歷程的寫照嗎!

次旺紮西(中)在倫敦個人展上

尹:很深刻!請您順便談一下外國人是怎樣看待西藏的文化和藝術?

次旺:在國外一提到西藏,他們只知道喇嘛、寺院、傳統唐卡,他們問我是唐卡畫家嗎?我說:不是,我是搞現代藝術的。他們就很驚奇,你讓他看了作品後完全超乎他們的想像。他們對西藏現代藝術真的不瞭解,雖然我們在國外搞了一些展覽,但規模都不大影響是有限的。

我發現國外很多人喜歡和欣賞傳統唐卡,但是也有些藝術評論家說藏族的唐卡就是一直在複製,他缺少創造力,所以看到我們這些作品是全新的還是很欣賞,其中也包括新唐卡。每一個時代都必須留下每個時代的足跡,我們不能完全靠吃祖宗啊!做我們自己的東西,並且是你做這個他做那個,這是一個良性的局面。但我決不反對畫唐卡,你畫就必須全心地投入,成為一個非常好的唐卡畫家,這樣我也非常贊成。因此,我在西藏大學當教師,我們寫教學大綱時,特別重視唐卡教學,除了唐卡還有工筆劃的互相借鑒,美術史也有西藏美術史論課,這樣學生的知識比較全面,符合現代複合型藝術人才培養的目標。

尹:從“純粹的西藏”到更開放更包容的心態轉變,您的心路歷程是怎樣的?

次旺:我上大學時西藏對我來說是重新的發現,感覺很驚奇,發現了豐富的文化傳統,然後到藏區旅行又是驚喜又是困惑,預期和現實不完全一樣,有很多新的變化,但後來細想也非常自然,因為現代的社會畢竟在不斷的發展,不可能停留在某個階段。那緊接著問題就來了,你怎麼畫,一種新的現實怎樣表現?對我來講這是一種困惑,同時反過來也是一種機遇和挑戰,慢慢的新作品就出來了,在這個過程中又有了新的認識和感悟。

到國外的時候對我來說又是一個新的發現,在那麼遙遠的地方重新關照西藏!原來是從同一個地方關照不同的時空上古代的、現代的,如果一直住在西藏也許會一條路一直搞下去。但是處在更廣闊的空間的時候,面對不同膚色完全不同的文化背景的社會,你怎麼做藝術?要和他們交流就需要一種國際性的語言,能夠交流的語言,也就是作為“人”才能溝通的語言,如果完全把自己割離開,作為一種局部的、非常特殊的一種現象,就很難在廣闊的範圍裏交流。當你用一種比較通俗的語言,用“人”的情感和角度去思考問題時,真的就沒有了國界、膚色、信仰的障礙,完全能夠溝通,這時我感覺突然一下子放下了包袱,輕鬆地面對這一切了。