撰文/ 青草尼維

班戈縣德慶鎮保雄村位於納木錯的西南部。我們所在的第4 生產小組距離湖岸大約10 公里,雖然沒有第6 組那樣緊依水草特別豐美湖邊,但因為這裏都是低矮起伏的丘陵草原,所以納木錯湖面濕潤的空氣基本可以無障礙吹到這裏,就整個藏北地區來說,這裏也還算是不錯的草場了。

湖畔小村裏的當代牧人

第4 生產小組共有11 戶人家,全部居住在幾排緊挨著的石頭房屋裏。房屋都是2009 年至2010 年左右新蓋的,政府補貼每戶人家25000 元,其餘的靠自己。石頭是大夥自己弄的,找車拉回來。房間的柱子多是以前住過的土坯房子留下的。所以自己出的現金不算太多。

這裏的人們在一個小村裏面相互嫁娶是比較長見的,而才旺俊美則是這裏的外鄉人。他原是西藏林芝地區的農民,從林芝朗縣入贅到保雄村4 組。現在,他的女兒都已成家,女婿也是入贅上門的,小倆口和才旺俊美夫妻住在一起,等蓋好了房子就會搬出去獨立門戶。才旺每年都要回林芝老家,往返總要經過拉薩,並在拉薩朝佛。才旺也曾經兩次完整地轉過納木錯——靠兩條腿走下來的。對當地人一直以來有聲有色描述的在納木錯中間居住著的巨大的水怪,才旺則是半信半疑。

我們借住的增措家共有50 多頭犛牛和20 多隻羊,是這個村民小組中犛牛最多的一家。其他人家較多的有十來頭牛,少的只有三四隻。另外,增措家還有一個小賣部,有村裏唯一的一輛大卡車,可以為全村人服務。儘管從外面看起來增措家是村子裏最富有的,但他們的日常生活和其他村民都是一樣的,家中的陳設用度比有些人家略好,差別不很明顯。早晨,增措和兩個女兒在霞光中就已經來到房前屋後飼弄牛羊。臨睡前,我們看到增措的女兒屋子的西牆磕長頭,增措告訴我們,旁邊那間屋子是佛堂,靠牆的這邊擺放著佛像。增措還說,因為這裏離多加寺比較近,所以村裏人現在一般每半個月就會有一批人去朝拜多加寺。

保雄村的牧民家庭(攝影/余梅)

仁青和次仁卓瑪共有5 個孩子,老三已經可以到那曲地區東部的比如縣等地去幫別人放牧了。因為那曲東三縣出上等的蟲草,所以那裏的人們每年只要在5 月底和6 月初之間挖上一個多月的蟲草,全年的開銷都用不盡,他們已經沒有必要也沒有心思放牧了,可身為草原居民家裏沒有牲畜是說不過去的,所以那曲地區西邊不出蟲草的幾個縣就會有一些牧民去東三縣打工,幫那邊的人放牧。

傍晚,一位把頭巾圍得很緊的老阿媽趕著一群羊,被落日拖著長長的影子回到家裏。這是仁青的養母,名叫央吉,今年68 歲。仁青從很小的時候就是跟著她長大的。央吉每天要放牧5 戶人家的羊,總共200多隻。她早晨8 點鐘出門,晚上七八點鐘回來(這裏秋冬季節晚上七八點鐘太陽才剛要落山)。央吉阿媽每天自己帶上糌粑和茶,中午在草原上撿些牛糞熱了茶,就著曠野的風就吃下去了。

這個共有11 戶人家的小小自然村在十六七年前就已經成立了互助組。在冬春季節,村裏每天只要兩個成人出去放牧,每家人輪換著去。放牧的人早晨把牛羊趕到離村子兩三公里之外的山坡草場上,到了傍晚再把整群的牛羊趕回村裏。

納木錯在每年藏曆1 月15 日結冰,到4 月15 日開始融化。周圍的草原也是在4 月15 日開始長出新的嫩草。和整個藏北地區一樣,納木錯周邊草原也是在7、8 兩個月最為茂盛。這時,人們為了留出給牲畜過冬的草地,就要將牛羊趕去離家比較遠的夏季草場。因為村子小,牲畜不算多,所以4 組派去夏季草場的通常也只需要4 個人。每天兩個人去放牧,兩個人留在帳篷裏燒茶做飯。這4 個人一般只去一個星期就可以派新的人輪換回來了。夏季草場會有更多的狼和熊等野生動物出沒,熊是很難趕走的,每次有熊出現的時候,放牧的人都要給村裏打電話,村裏人騎著摩托車去才能把熊嚇跑。

在草原的土路或柏油路上,你經常可以看到年輕人騎著摩托車,所有的車手總是把快節奏的音樂弄到最大聲,什麼音樂已經不是重要的,重要的是巨大的咚、咚、咚……的節奏聲震耳欲聾,已經劃破了凝固在漫長歲月中的草原那恒久的沉寂。

草原牧歌(攝影/ 張洪軍)

湖山與草原之間的生命放歌

離開保雄村4 組之後,我們到納木錯西北面的多加寺看風景,這已是我們一年中第三次來到納木錯北岸了。

第一次到班戈是在4 月下旬,正好趕上納木錯周圍的一場大雪剛過,副縣長的車在前面給我們帶路,在白茫茫的雪野中翻上一個山坡之後下來,再爬上一個山坡之後再下來,如此四五次,中間還請牧民騎著摩托帶了一段路,直到一個多小時之後才找到了其實就在身邊不遠的恰多島。那時候,牧民們有的穿著羽絨服,有的穿著羊皮袍子。牧女的臉上戴著口罩或者用圍巾裹緊。4 月的納木錯還是冰封著的,在閃閃發光的冰湖對面,念青唐古喇山脈像冰雪的巨人傲然聳立,堅定地守護著美麗的納木錯女神。

5 月中旬,再次站在多加寺的山崖上,湖水不斷卷起藍色的波浪沖向岸邊,波浪中還湧動著一些沒有融化完的冰塊不斷地拋向湖岸。寺裏的喇嘛們說,早晨起來這裏還沒有冰塊,當地的冰早就化完了,這些冰是被風從湖的南部吹過來的。抬眼望去,納木錯此時像一張不斷飄舞著的藍色夢幻,似乎能將你的心靈吞噬。而湖對岸那明朗朗的一道白色山脈又能隨時將你喚醒。念青唐古拉依然那麼堅毅,突顯著英雄的氣概,讓人感覺都是因為有了這位威風凜凜的高原之神,納木錯這位“天上的聖湖”才最終留在了我們的身邊。

7 月再來班戈,山川草場都會綠油油地讓人開懷。納木錯依然隨著太陽的角度反射出魅惑的波光,而守護著它的念青唐古喇山脈,山棱之間那些較低的地方已經鋪上了一層綠色,高處的黛色青山也顯得溫情了許多,只有主峰那緊緊相依的三位兄弟,任由夏的季風拂面吹過,依然不肯卸下白色的盔甲。

草原上冬季不見人煙的地方現在都支起了黑色的犛牛帳篷,犛牛在道路兩邊撒歡地奔跑,白色的羊群像散落的珍珠在山坡上滾動。這是藏北一年中最好的時節。而我們經過的一些地方,除了留下來放牧的少數牧民,其他人很多都不在家裏,他們是去縣政府所在地參加賽馬節了。老年人騎著馬,年輕人騎著摩托車,帶上許多吃的、用的和帳篷,他們邊走邊歇邊玩,用幾天的時間提前走到賽馬場,搭上帳篷,等待著那快樂的時光。這時候,你走進每一個帳篷,都會有藏北最好的酥油茶、優酪乳、奶皮、乳酪、炸果子和上好的牛羊肉來迎接你。儘管由於草場載畜量等問題的存在,有些牧民家裏一年所產的酥油都不夠自家食用,有時甚至要拿錢到市場上去買,但在這個時候,每一頂帳篷裏都有最豐盛的美食等待著新朋老友。

賽馬會開幕這一天,所有人穿上最美麗的盛裝,圍坐在中心會場邊上。一些單位和各鄉鎮的代表隊先後列隊入場。眼前是色彩迷離的世界。由於光的過於明亮,草原上的人們會把自己的服裝搞得非常鮮亮、明麗,加上那些雍容閃亮的配飾,你的目光游離著不斷地看啊看的,簡直不知道應該在哪里停留一下。沒有在草原上生活過的人們,一時甚至難以讀懂這些色彩以及它們之間的關係,而牧民正在教給你他們對色彩的感悟!

下午的高潮是俊男美女選拔賽。嬌美的牧女與英俊的草原漢子被編排在一起成雙成對地出場,他們身上那種特有的俊美再加上誇張的服飾一起製造出來的強烈氣場令人讚歎不已,台下的觀眾們不停地呼喊著,實際上是在表達對自身生活的熱愛和感激。無論從台上走下來的還是在台下狂歡著的,他們是這片草原上真正的精靈,也是這片草原最深最深的驕傲。

班戈草原(攝影/ 柳葉刀)

青龍鄉的牧童與魯迅文學獎

納木錯北岸的班戈縣青龍鄉,那裏的鄉親們現在不會記得,40 多年前,鄉里舉行過一次賽馬會,次仁吉姆家的三兒子,一個個子矮小瘦弱的孩子,只有十來歲的加央西熱,作為騎手,參加鄉里的賽馬。在牧民們歡呼雀躍和口哨聲中,幾十匹載著小騎手的馬,從遠方沖著終點線賓士而來。大約在最後幾名,加央西熱氣喘吁吁地趕到。他沒有拿到好名次,臉上露出了他固有的羞澀。

那已經是上個世紀70 年代初的事情了。

後來,加央西熱屢屢會跟人談起這件事,說他小時候參加過賽馬,但沒有取得好名次。10 多年後,他的小弟弟再次參加青龍鄉的賽馬,他還作為兄長和指導,幫著弟弟馴馬、牽馬。他弟弟拿到了前九名。雖然這也算不上好成績,加央還是非常滿足地把潔白的哈達獻給了他弟弟和他家參賽的那匹母馬。

加央西熱參加賽馬的時候,是一個小牧童。如果說他跟別的牧童有什麼區別的話,那就是,他放牧的時候,總是帶著一本當時全中國也包括全藏區最流行的《毛主席語錄》。那是一本藏漢文對照的“紅寶書”。加央西熱把牛羊放牧到草原上,自己則拿出那“紅寶書”,用手指在冰雪上學習寫藏文。

在此之前,加央所見過的真正的“書”,是一本《格薩爾- 霍嶺大戰》,那是他所見到的第一本不同於活頁經書的書本。他們一家人都把印有文字的紙張視為聖物。他們家族就有善於說唱《格薩爾》的甯瑪巴信徒。

1971 年,加央西熱終於上了學,並且從班戈縣小學讀到了那曲地區中學。他的漢文啟蒙老師叫白吉,從這位藏族女教師那裏,加央開始學習古老的方塊漢字。他沒有想到自己後來借助這種文字走出草原,走出藏北,走出西藏,甚至走出了國門。

正像他的名字“加央西熱”——智慧的文殊——那樣,漢字為他打開了智慧的窗扉。他沒有能夠在賽馬中取得好的名次,卻開始駕馭漢字這匹寶馬,並且一頭撞進了漢語中最難駕馭的形式——詩歌當中去了。

那是在上世紀80 年代,加央結識了吳雨初、馬麗華、龔巧明、魏志遠、金志國、紮西達娃、楊從彪等西藏文學界的朋友。他的第一首詩作,是憑著他對北京、對西藏未來的憧憬,寫下了《開往北京的列車》。他惴惴不安地拿著這首處女作求教吳雨初,經過吳的修改之後竟在刊物上發表了。這是加央的作品第一次變成印刷品上的鉛字。他想到了他家的那本《格薩爾》,想到了他家族中說唱《格薩爾》的藝人,想到了他自己的名字——智慧文殊。但他沒有想到,20 多年後,青藏鐵路通車,“開往北京的列車”從夢想變成了現實。

此後,他一發不可收地寫了《童年》、《鹽湖》等組詩,自由詩體讓他能夠表現出他人所沒有的對草原牧區生活的感覺。很快,他的詩作、他的名字,在西藏文壇傳播開來。

後來,加央調到了那曲地區文化局,成為了真正的“文化人”。本來他是可以在仕途上得到一帆風順的發展,但他還是“傻乎乎地棄政從文”,堅決地擺脫了行政工作,調到自治區文聯,從事專業寫作。再後來,他被選舉為西藏作家協會的常務副主席。他認為:從生命意義來說沒有詩人與牧人、城市與鄉村的區別,人不過是完成生存過程,僅此而已。

從納木錯湖邊來到自治區首府拉薩,加央開始了更深入地思考社會和思考自己的責任。他後來總結說:我們曾想擺脫傳統,但是我們畢竟還是在六字真言的吟唱中長大的,最終從前人的手中接過了火種。於是,我們不得不承認,對我們這個民族來說,佛陀是我們所敬仰的最偉大的詩人;佛經是最偉大的詩篇。“沒有一首詩能像六字真言一樣,它以其無窮的含義、神秘和不可理解的能量,被無數人千百年來不停地吟誦和傳唱。它才是一首真正的光輝而卓絕的詩篇,體現了佛陀不可思議的智慧。”他說:在歌唱的同時,我們要訴說難以承受的歷史負重,要用我們的雙臂托起自己的歷史,讓歷史在我們的手中重放光芒。我們要用我們的筆觸延續歷史。

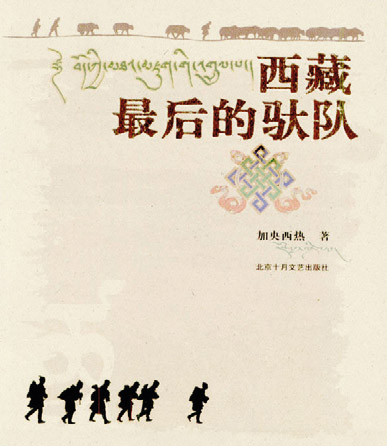

他寫了很多詩歌,也寫了很多散文、還有小說,但他最重要的創作,則是在他生命最後的三年,在他罹患肝病的那些痛苦的日子裏,用他自己最後的力量和心血,寫出了《西藏最後的馱隊》。那是一部以西藏牧區獨特的勞作方式——馱鹽為題材的紀實文學。以前,牧民每年都要趕著犛牛,從家鄉出發去西部鹽湖馱上食鹽,運往農區,在那裏將鹽巴換成糧食,再回到家鄉,第一次的往返行程都需要幾個月時間。這種獨特的勞作方式隨著汽車進入高原牧區而消失。

《西藏最後的馱隊》出版時,好友吳雨初還將加央請到北京,向人們講述一個牧童是怎樣走進了文學的殿堂。他說:“其實我跟牧民沒有什麼不同。我把馱鹽這種西藏牧民最原生態的生活方式呈現給讀者,是因為這種文化現象正在消失。馱鹽本身是人們為了生存而進行的勞動,只是漫長的過程中形成了獨特的文化現象,它才具有價值。對於這種文化的消失,我並不傷感、也不惋惜,隨著歷史的進程,很多民族的生活方式和文化現象,肯定會消失,而社會的進步是人人所嚮往的。這方面的體會,我也許比很多人更深刻一些,作為牧民,當我們騎著馬或趕著犛牛走在曠野上的時候,我們真的非常希望有一輛車;當我們住在四面露風的犛牛帳篷裏的時候,我們真的希望有一間溫暖的房子。但是,我們如果不記錄下這種曾經的文化現象,那將是千古遺恨……”

《西藏最後的馱隊》在當年獲得了魯迅文學獎。一個納木錯湖畔的牧民的名字就是這樣與魯迅的名字聯繫在一起了。當他在病危之時得知這一消息,他露出了有些羞澀的微笑,讓人想起他少年時賽馬沒有得到好名次時的模樣。也正是在這個獎項毫無爭議地第一次評定給一個藏族作家時,他本人卻沒有等到授獎就離開了這個世界。那時,他只有47 歲。

納木錯草原的四季是花開爛漫的四季,也是生命輪回的四季。