——栗憲庭先生專訪

栗憲庭:要說地域的,是站在什麼角度,站在世界角度的話中國也是地域。

限定在中國國內各省區這個範圍?那這是第一次比較大規模的展覽。因為我之前沒有做過地域性的展覽。我基本上已經退出這個圈子,差不多有10年時間了,我不再做展覽。來到宋莊以後,一個是想休息,一個是感覺當代藝術到了90年代中期以後,越來越像個名利場,大家對藝術的態度發生了變化,我就不想再幹了。最近五六年,因為園區大,精力是在園區的建設,從規劃、建築,一直到人員安排,這個占了絕大部分精力。但這個展覽是有特殊性的。

記者:您怎麼想起來選擇西藏來做展覽呢?

栗:為什麼要做西藏的這個展覽呢。差不多在2000年,我在英國的一個畫冊上看到過一位元西藏畫家的作品,我覺得很有意思。2007年,我看了紅門畫廊的《西藏新藝術形式展》,給我留下了特別深刻的印象,和我以前知道的西藏的東西完全不一樣。我們以前更多地關注的還是漢地的藝術,70年代末80年代初所謂的傷痕意識,包括80年代中期的八五新潮等等,都是與漢地文化、政治有關係的,與其他地域之間關係不大。但那個展覽一下就讓我看到了一個與漢地不同的傳統文化。在這個過程中,當代藝術作品就有一種反抗,強調自主性,強調文化的自主性,這是與漢地藝術一樣的東西。當代藝術是什麼?一定是有自己的獨立的文化立場。我們以前對西藏的瞭解很少,最早看到的就是50年代以後的新藝術,受漢地意識形態和語言模式的影響,和漢文化沒有什麼區別的,頂多像80年代初陳丹青畫的《西藏組畫》。80年代陳丹青影響了一批西藏的藝術家,但他也是那種畫鄉土風情的,比較像旅遊者的視角。到了80年代中期,西藏出現了甜茶館藝術派,是一批搞現代主義的,這個派跟漢地援藏的藝術家一樣的,也跟八五新潮一樣,受西方現代主義影響。

記者:甜茶館藝術? 是藝術家們自己這樣稱呼自己的嗎?

栗: 對,就是他們自己這樣稱呼的。漢地當代藝術是從官方系統裏獨立出來的,形成社會勢力,在國際上有一定影響,現在國家也在藝術研究院裏成立了當代藝術院。西藏也有受西方影響的一小撮,但是微弱得很。我做這個展覽就是為了強調到底什麼是當代藝術。當代藝術必須要有一個自己獨特的立場。我想藝術與政治的關係是另外一種,不是直接的政治,它是一種本身立場的獨立性。西藏這些搞當代藝術的人把自己的空間叫做根敦群培,根敦群培這個人比較特別,他對西藏傳統是又一種反叛,他強調的是獨特的立場,所以他們用這個名字來命名自己的空間。

他們的作品表達自己的立場是明確的。比如紮西諾布的《被影像》,畫一架攝影機,把西藏人拍得千人一面;還有次旺紮西模仿陳丹青的西藏組畫,用真人擺拍的今日西藏場景,讓我想起西藏在漢地藝術作品裏,必須深刻反省的那種被觀看、被描述、被獵奇的旁觀視角。西藏在漢地人的心目中,不是看高原風光,看藏民的強壯,康巴人,就是旅遊現象。西藏人內心世界是什麼,沒有人去關心,或強調它。從這個角度說,我也喜歡劉卓泉用16個機位8小時拍攝八廓街的《西遊記》,包括他和諾次合作的行為藝術《對話》中平等和相互尊重的姿態。

更敦群培藝術空間成員在粟憲庭老師家

記者:紅門畫廊的那次展覽之後,您開始接觸西藏搞當代藝術的人群了?

栗:是。最早是一個叫黃紮吉的人來找我。

記者:黃紮吉?聽上去很像漢藏混搭的名字!

栗:這是他自己取的名字,原來叫什麼我也不知道。他是個比較熱愛西藏的人,娶的是西藏媳婦。嘎德其實是也是混血,不是純粹的西藏人,他父親是湖南人。後來通過朋友介紹,認識嘎德他們。他們到我這裏來過好多次,嘎德來過,羅次來過,江白來過。

記者:是他們請您去西藏的嗎?

栗:“紅門”之後,我一下子意識到從這些作品中可以看到人家內心的狀態,就決定要去西藏,要辦一個西藏的展覽。我是2010年夏天去的西藏。

記者:這次展出的作品都是您在西藏挑選的嗎?您挑選作品的原則是什麼?

栗:原則剛才我都講過了。實際上不可能那麼純粹的,只要是藏族文化身份的,強調獨特立場的,所有有關係的人,把它作為一個唯一的標準,所有有關係的人,這裏面也有一些漢族人,他吸收到藏文化,真的是對西藏有種熱愛,使用西藏的符號或文化傳統, 一看就知道在那裏生活過的。另外還有一些藏族人對自己文化的認識,比如把唐卡進行當代的處理。還有一些是和生活有關係的,沒有明顯地強調立場,比如唐瑟達瓦的畫,她在《乘願》中畫的那個女孩,是很生活的,但不是那種被看的生活。還有盧宗德的《西藏日記》,是一組有玩世味道的西藏風俗畫,充滿喜劇色彩和世俗化的日常景觀,與內地想像中充滿宗教氣氛的西藏大相徑庭。

次卓瑪年紀輕輕就失去丈夫和孩子,她的《生死系列》中有虔誠的宗教觀念,表現了把藝術視為另一種修行途徑的虔誠心態。

還有一些是強調對自然和對生態的破壞的作品,它沒有什麼地域性,只是這些作品表達的是在西藏的生活感受。像曲尼江白的這個《山水系列》就是對環境和關注。

那種非常強烈的藝術家獨特立場和意識的東西畢竟是少數,但那是展覽的核心。

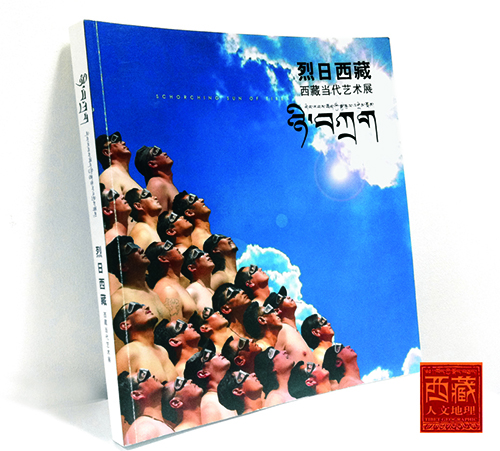

“烈日西藏——西藏當代藝術展”開幕式上

記者:展覽規模是怎樣設計的?

栗:規模是根據場地設計的。還有就是儘量地多看。當然所有的展覽裏都有這樣的形式。西藏的藝術家,只要我有地方,就儘量讓所有的藝術家參加。當然,我有一個基本的界限就是,我不要什麼東西是我很明確的。就是兩個明確的界限,一個是純粹宗教藝術的,純粹是唐卡,那我不會選。第二是純粹是漢地意識形態對西藏影響的,就是50年代到70年代那種非常意識形態的作品,我這個展覽也不會選,因為這個展覽是當代藝術。

記者:參展的藝術家年齡跨度挺大的。

栗:對,有80年代的,有50年代的。

記者:您認為他們共有的藝術上的東西是什麼?

栗:共有的藝術上的東西是西藏自己藝術上的文化傳統,自己的生存經驗,這兩個東西是最重要的。獨立的文化立場,對生存環境,對人生的感覺,就是這些。

如諾次的《字母》,是用鐵板焊製成超大的30個藏文字母,沉重、堅實地嵌入土中的效果,象徵著西藏人的心靈符號。

現代文明,消費文化,世俗化對西藏文化的侵蝕,造成一種文化混雜和破碎的景象,展廳一進門處亞次丹和次格使用啤酒瓶裝置成的佛塔,象徵文化的變異從飲食層面就已開始。

再看邊巴的裝置作品《門》,是一座典型藏族建築的門樓,看起來似乎進出無阻,但門口裝上了透明的玻璃後,一種似有似無的拒絕、隔膜感油然而生,作品微妙細膩。而他的《五妙欲》系列繪畫,訴說的同樣是文化變遷的心理矛盾,《五妙欲2》:鏡中是裸身自畫像,表情憂慮,典型的藏族形象;鏡前是背影的自畫像,時髦的裝束,身份卻無法辨認。

記者:您在架上繪畫,還有裝置藝術,還有其他的展覽形式上當時是怎麼考慮的?

栗:我沒有任何考慮。我是把是不是用自己的傳統,是不是有創造性和自己的生存經驗,把這點作為一個標準,它用什麼方式都不重要。

在語言上,當代藝術和傳統藝術的區別就在於沒有一個程式,傳統藝術有程式的,比如唐卡有一套程式,中國傳統文化有一套程式,包括西方的現代藝術也有一套程式,寫實主義有寫實主義的程式,當代藝術是強調所有的媒介都是不重要的,重要的是表達,你用什麼都可以,要打破這種語言的程式,所以這裏面什麼都有,像行為,繪畫,裝置都有。比如普次的《祈願和平》,是由鐵鏈懸掛著7個鐵框組成的倒置塔形裝置,每個鐵框上放滿了酥油燈,既充滿祈願的宗教氣氛,又充滿搖搖欲墜的險情。

嘎德作品《經文》

記者:您在西藏看到了所有的這些作品嗎?

栗:我要求看原作。他們把所有的集中在兩個地方。一個是“根敦群培”,一個是“美隆”。他們把作品都搬過去了,因為他們平常活動也集中在那個地方。也有個別的東西還只是想法,像羅次的那個字母當時還沒有作出來,他就說了想法,問我可不可以,我覺得挺好,我說你就做吧。拿到這裏來我們在現場再弄的尺寸。還有幾個都是現做的,我去了後做的,像嘎得的那個《轉經筒》,也是後來做出來的,使用藏傳佛教的經桶,但經桶上鍛造出的是50年代至今4代國家領導人的經典口號。轉經桶是藏人日常的修行行為,但50年代至今,意識形態同樣成為藏人生活的“日常經”。而嘎德以前的一件重要作品《冰佛》,是把冰製成的佛放在拉薩河裏,隨著時間的流逝,佛在消失……

記者:這個展覽裏有沒有您最想突出的藝術家或作品?

栗:我重點突出的是羅次、念紮、嘎德和阿努。嘎德用唐卡方式畫的數個系列繪畫,把時尚、政治、歷史種種符號、形象混置在一起,值得仔細觀賞。

阿努是比較西藏的,他的作品表達文化身份的矛盾、憂慮等心理感覺的作品,也是這次展覽的重頭戲。他的《無耳》系列的繪畫、圖片和行為藝術,具有修行的性質,不聽不看不說,專心“神聖”的鈴聲,保持心神不亂,以求平靜與祥和。

念紮的《男孩》系列,就是他極其不安的內心意象。念紮得過小兒麻痹,是個殘疾人,和他接觸的時候覺得他是很敏感的。後來熟悉了,知道他其實特別親切。他的作品畫面都是類似災難即將降臨的場景。那幅身裹破碎的風馬旗男孩無助的神態,讓我想起作者常有的憂鬱眼神。

次多的《方向》,通過不同顏色不同方向的箭頭符號,與一定形象配合,表現文化的矛盾對作者內心的傷害,如《方向1》畫面是緊閉雙眼,一臉煩悶、拒斥表情的自畫像,頭頂上方分別是向左、右、上指示的黃紅白三個箭頭。

記者:我知道一些在北京的關心西藏的朋友來看了這個展覽,反應很強烈。

栗:當代藝術有這樣一種趨勢,提供一種絕望的心理,提供最悲觀的一面給大家。

記者:這些您在策展的時候想到過嗎?

栗:想到過。因為我這些年做的當代藝術也有這種情況。當代藝術更多的是充滿了一種悲觀情緒。因為它提供的是另一面。所謂主流文化,或者西方的消費文化,都提供一種娛樂的、歡樂的那樣的情緒。作為另一面,當代藝術肯定強調悲觀的。

記者:這種什麼都有,很綜合的,以一個地域,以他們自己的獨立意識,這樣的展覽在國內是不是第一次?

栗:我覺得是的,據我看過的有限的東西,是第一次。我說的當代藝術意義的。

記者:您說您一直在思索藝術形態與地域文化之間的關係,這次是不是您一次很好的實踐?

栗:是。等於說80年代後期,我們年輕的時候學習西方當代藝術。但是真的走到西方去,到外界看得多了後,突然覺得藝術最重要的是腳底下的感覺,就人生的感覺是最重要的。我不是一個保守主義,封閉的,也不是純粹的民族主義,是要強調,我向你開放,但是我要找到我自己。我覺得這是80年代後特別要反省的一個問題,特別想強調找這樣的藝術類型。

諾次對話粟憲庭

記者:您覺得西藏的當代藝術跟內地的當代藝術有什麼關係?

栗:關係其實是很密切的,因為我們共同面對的是全球化的問題,但面對消費文化是一樣的,比如一進門那個塔,啤酒瓶,就是對消費文化的。第一個是西藏文化本身所面臨的問題;第二個是消費文化,關注消費文化對自己文化的一種衝擊。還有一個就是我們的資源,在語言上都是西方當代藝術的,錄影這種模式,裝置這種模式,都是學習西方的,但我們是學習,並不都是抄襲,我們還有自己的感覺。甚至包括潑普這類東西,90年代,我做了一個政治潑普,就是把西方消費文化和中國自己的文化拼在一起,可口可樂,大批判,並置,做成一個很奇怪的關係。這個東西,其實嘎德的很多作品裏都有,這是典型的政治潑普的東西,有佛,有西方的符號,就是混置,或並置。這個就類似漢地90年代的一種語言方式,也受到漢地的影響。像這樣的東西太多了。

記者:這個展覽在現在中國民間辦的當代的藝術展覽裏面,您認為它應該處於一個什麼地位?

栗:我怎麼說啊!

記者:您不用客氣,就說您自己的感覺。

栗:我感覺整個漢地藝術家,漢地的整個當代藝術就是比較商業化,強調名利,包括明星化,藝術家明星化。而這個展覽氣很足,尤其有些藝術家來看,他們連著看了兩三次,看得可認真了。感覺西藏藝術家那種心理狀態,都比漢地的現在的情況要好,他們保留著一種充滿激情的姿態。現在名人的展覽太多了,一般都有一大堆人去,穿得很光鮮,完全像時尚party,沒有戰鬥力,失去了戰鬥性。而這個展覽氣很旺。

記者:這個展覽對西藏當代藝術會是一個很大的激勵嗎?

栗:會往西藏當代藝術界扔了塊石頭。因為大家都不注意還有這樣一批藝術家在。儘管他們個人的作品很成功,也到過一些國際的展覽上去,這次參展的一些作品也已經被人買走了。但他們還是民間的,沒有這樣公開地、集體地亮相過。這跟中國當代藝術早年一樣,都是首先在國外那些展覽上出現。

記者:這個展覽沒有在主流媒體和網路上做宣傳,這是為什麼?您不怕影響它的效果嗎?

栗:是沒做宣傳,因為我沒有錢阿。這個展覽算上參展藝術家的路費我們才花了10萬塊錢。這個畫冊6萬塊錢。

記者:最後再問您一個問題,您以後會繼續關注西藏當代藝術嗎?還會做一些具體的什麼事情嗎?

栗:看看吧,不能說要做什麼,我可能會再去看。我希望是什麼時候能在拉薩做一個。這才有意義,比在宋莊更有意義。