印度教信徒吟誦羅摩衍那朝拜岡仁波齊活動隨記

撰文/尼維

在印度,有很多的經典和不同經典的吟誦者,但沒有人和帕布一樣具有這麼大的影響力,也沒有人能夠代替他或與他相提並論。對於帕布,《羅摩衍那》的故事就是他的生命。

早在2010年入夏之時,岡仁波齊神山西邊的河谷裡就搭建了一片材料高檔、美觀實用的活動房屋,其中還有一座接近500平方米的吟誦活動帳房大廳。這是為了接待印度教徒的一次特別朝聖活動而安排的。印度著名的史詩《羅摩衍那》唱誦者Morari·Bapu(莫拉瑞·帕布)計畫在這一年的9月底來這裡進行為期9天的唱誦朝聖活動,這是很多印度教信眾期待的盛事。中國西藏有關部門也給予了高度重視。但事到臨頭,莫拉瑞·帕布本人身體不適,不能前來高原,這一活動便延遲到了下一年。

信眾在隨史詩中的內容一起歡呼讚美。

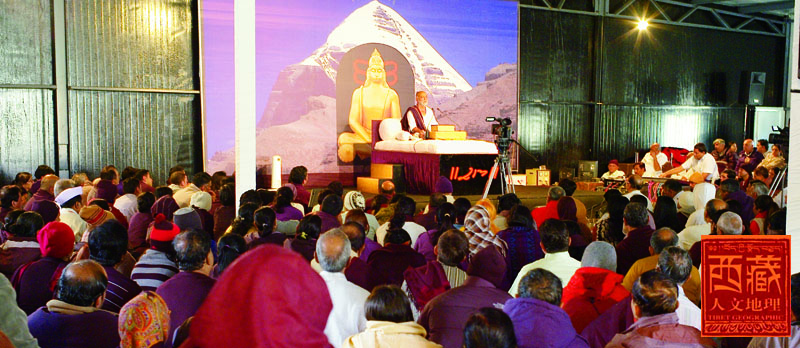

吟誦史詩,臺上台下配合默契,仿佛是在上演一齣古老的戲劇

2011年8月22日下午,帳房大廳裡逐漸聚集了前來參加唱誦朝聖活動的信眾。大家把鞋子脫在靠門口的地方,到大廳裡席地坐在灰色的地毯上。大廳以南面為正,信眾們都面朝南方。除了幾個小的側門之外,面向岡仁波齊的北面是一整面帆布拉簾,每天在進行唱誦活動時,拉簾都是全部敞開的。南北兩端的房檐部位,各安裝了一個高音喇叭。這樣,不僅唱誦者直接面對著岡仁波齊,他的聲音也會傳送到山谷之中。

活動大廳南面正中央的牆上從上到下是一幅被燈光打得極其明亮的岡仁波齊的照片,照片的下半部分,在岡仁波齊的雪線以下,附有一幅金黃色的神像,它是印度教三大主神之一的濕婆,根據印度人的傳說,濕婆和他的神女伴侶就居住在岡仁波齊山中,當然,更宗教化一些的說法是,他們在這裡打坐修煉。濕婆像的下麵,是一張縱向擺放的寬大的坐床,印度人說那張床叫“vyas pith”。床單雪白耀眼,一面黑色的床幫向著信眾們,上面用大紅的顏色寫著印度語裡的“Ram”(羅摩)。如果你走到前面的講臺附近再回過頭來看,唱誦人正前方高高的活動房支撐結構上,掛著一幅同樣全身為金黃色的彌猴畫像,那便是《羅摩衍那》中的主要角色之一——神猴阿曼奴。

接近4 點鐘時,大廳變得肅靜。柔美的音樂響起,一隊人從北面敞開的入口處緩緩走入,都穿著白色長袍。走在最前面的青年,頭頂一個木盒,雙手在兩邊托住。第二個人也是位青年,手裡捧著一個盤子。走在第三位的一看便知,他就是莫拉瑞·帕布。帕布也穿一件白色長袍,褐色的臉龐配上白色的頭髮和鬍鬚,神情莊重。

|

《羅摩衍那》中的間猴阿曼奴。 |

一行人走上講臺,圍繞“vyas pith”轉了一圈,而後青年人將木盤和盒子恭敬地放在“vyas pith”這上。帕布先用額頭頂禮 “vyas pith”,然後才坐到上面去。他打開包裹在盒子外面的布罩,之後雙手合十從右向左轉著身子向信眾致意。閉目頃刻,帕布開始輕聲吟誦。他的聲音舒緩細膩又持續不衰,旋律輕柔,伴有簡單的彈撥和吹奏樂器。一部古老的史詩就從這輕柔的吟唱中開始了。

默誦式的吟唱延續了大約十分鐘,帕布的聲音逐漸高起來也亮起來。繼一段大聲的歌唱之後,他平靜下來,開始講說。講說之後,又是歌唱。先是有伴唱,後來,台下居然有人附合著一起唱。而且,有時上半句是帕布自己唱,下半句是大家一起響亮的合聲;有時,上半句是大家合唱,到了下半句全體信眾都收住了聲音,只有帕布一個人唱,配合得相當默契。唱到動情時,帕布自己在擦眼淚,台下很多人都跟著一起擦眼淚。而有的時候,帕布表情輕鬆,下面的信眾也跟著輕鬆下來。在帕布講說的時候,台下還經常發出大聲的讚美、歎息和感慨。

接下來幾天,從每天的上午11時開始,帕布就這樣一字不頓地講唱下去。有時,他像鄰家的大伯,慈祥地給身邊的孩子們講述著好聽的故事;有時候,他又像一位教父,給信徒們莊嚴地佈道。信眾們的表情都隨著他講唱的內容不斷地變化。看他們的樣子,我們理解為講唱的故事有太多的起伏跌宕,而且經常是大起大落。有時候,你不得不認為這裡在上演著一部古老的戲劇,而觀眾知道每一個細節和每一位角色的臺詞,並且一同沉醉在這些角色和臺詞裡面。

從梵語《羅摩衍那》到每個村子都有人能夠背誦的印地語《羅摩功行之湖》

《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》並稱為印度古代兩大史詩,是在長達數世紀的過程中在民間口頭流傳的基礎上發展起來。“羅摩衍那”意思是“羅摩的遊行”或“羅摩傳”。史詩以羅摩和妻子悉多的悲歡離合為故事主線,表現了印度古代宮廷內部和列國之間的鬥爭。

在長時期的流傳過程中,各階級、階層都想利用史詩巨著為本階級的利益服務,對它們不斷地加以增刪,因此就形成這樣一個顯著特點:附加成分多,內容極為龐雜,除故事本身以外,還加上了“法典”性質的內容、頌神詩歌、神學以及哲學等等。

現代人相信,對《羅摩衍那》進行完整加工的人名叫跋彌,或稱伐爾彌吉,意譯為“蟻垤”。但是也有人說,史詩作者已經籠罩在神話傳說的迷霧中,其歷史真實性難以考證,他們有可能是這部史詩原始形式的作者,也有可能是在這部史詩形成過程中虛構的作者。

雖然蟻垤生卒年代不詳,但學者們公認,《羅摩衍那》成書不早於西元前300年,全書七章中的第二章到第六章是原作,第一章和第七章可能是後來(不早於西元前200年)補充進去的。原作將主人公羅摩描繪成一位理想的英雄,但後來補充的部分將羅摩說成是毗濕奴的化身。所以在後來,《羅摩衍那》也成了印度教的一部非常重要的經典。

《羅摩衍那》並非是印度教中的《聖經》,它類似於《荷馬史詩》在希臘神話和希臘宗教體系中的地位。在印度教(包括印度的其他許多教派)中,《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》對於印度普遍的主神信仰、社會倫理規範等方面都起到了傳世經典的作用。但印度史詩與希臘史詩不同的是,在現實生活中,唱誦史詩是一項非常重大的宗教活動,它是對神的敬奉,也是對聽者和唱誦者自身靈魂的又一次洗滌和提升。

《羅摩衍那》最初使用梵語寫就,但這種梵語相比吠陀梵語較為簡化,但又不同於古代經典梵語,所以被稱為史詩梵語。它的詩律稱為“頌”,每節兩行,每行16個音節,全書共有24000頌。

深奧晦澀的古代梵語,怎麼當代印度人都能聽得懂,還能跟著一起唱?我們通過翻譯知道:大約在600百年前,印度有一位大師,為了大家都能聽懂並能講唱《羅摩衍那》,他用當時的一種語言改造了梵語的《羅摩衍那》,使《羅摩衍那》非常大眾化,所以後來的人們都可以聽懂,並能夠自己講唱這部古老的史詩。帕布就是用這種後來改寫的語言講唱,所以到這裡來的人都能跟著一起唱。通過翻譯,我們還知道,帕布所唱的不只是一個即定的版本,意思是他有時候唱這個版本,有的時候唱另外的版本。

後來又經北京大學印度文學專業的郭曉春老師和作為這次朝聖活動的贊助方代表英籍印度裔年輕人Rishi和Paavan Popat的進一步說明,我們得知:西元10世紀以後梵語文學逐步走向衰落,地方語言興起。西元16世紀,北印度詩人杜勒悉達斯結合大史詩《羅摩衍那》用當時的印地語阿沃提方言改寫了《羅摩功行之湖》(也被譯為《羅摩功行錄》)。由於《羅摩功行之湖》在北印度的廣泛影響力,因此在印地語區所說的“羅摩衍那”常常指的是《羅摩功行之湖》,而不是梵語史詩《羅摩衍那》。並且,那些被杜勒悉達斯朗誦的版本後來被翻譯成了印度語、古吉拉特語和英語,他們都能和古老的梵語《羅摩衍那》相對應。

我們還瞭解到,在印度有80%的人信仰印度教。這些人裡,不管大人還是孩子,每個人都會講唱《羅摩衍那》。小孩子從小就在聽,在家裡跟著父母學,也有一些由老師來教。而且,印度的小學裡會設有相關課程。據郭曉春老師說:在印度,各種宗教經典不勝枚舉,大多能夠口傳心授,代代不絕。但不同經典的傳唱者情況也不太一樣。“四吠陀”(古印度婆羅門教的四部根本聖典)只有婆羅門祭司會唱;掌握奧義書等吠檀多(研究奧義書哲學的學派,稱為“吠檀多論”或“吠檀多派”)經典的人也相應地具有較高的地位。相比之下,能夠誦讀史詩的人(尤其是地方語言版史詩)比較多,比如在印地語區,每個村子可能都會有人背誦《羅摩功行之湖》。而且印度宗教至今都十分有活力,新的宗教領袖在不斷湧現。

|

為居住在倫敦的Abhishek。 |

居住在孟買的Alpa V Madia女士和她的親戚Kalpesh J·Shah先生。 |

“帕布”——無可取代的“父親”

莫拉瑞·帕布於1946年9月25日出生於北印度古吉拉突邦一個叫做“Talgajarda”的村莊。帕布的祖父是當地的一位精神大師,他性情淳樸、為人謙和。帕布從祖父那裡繼承了關於《羅摩衍那》的學問,他也是祖父的惟一傳人。巴普在14歲的時候第一次在他的村子裡演唱了Katha。到這次岡仁波齊吟誦朝聖活動,帕布用印地語和古吉拉特語在全球各地整整講說了700場。除了在印度本土外,帕布曾經在肯亞、坦尚尼亞、英國、加拿大、美國、尼泊爾、斯里蘭卡、尚比亞、澳大利亞、新加坡、巴西、葡萄牙、俄羅斯、烏干達、模里西斯和菲律賓吟誦過《羅摩衍那》。他的很多次吟誦都全球衛星直播的,很多人到不了現場也可以從直播中感受現場的氣氛。僅在英國的其中一次,現場聽眾就有幾千人。很多英國人也來聽,因為在那裡是有翻譯的。這樣看來,帕布的聽眾是無法計算的。

↓ 接受採訪時的莫拉瑞·帕布

而對信眾來說,自己會唱史詩,並不能代替對真正唱誦者的追隨與崇拜。前來參加本次朝聖活動的信眾中,有不少是跟著帕布到過世界上許多地方聽他講唱的,平時,他們可以通過CD或DVD在家裡聽和看帕布的講唱,一有機會,他們就會跟到現場去聽。其中有的人僅現場就聽了六七十場。問他們為什麼要聽這麼多次。他們回答說:聽帕布講唱心裡特別舒服,每次都有不一樣的新鮮的感受,都能獲得內心的愉悅。所以就喜歡跟著他,他去那裡講唱,我們就去那裡聽。

在印度,有很多的經典和不同經典的吟誦者,但沒有人和帕布一樣具有這麼大的影響力,也沒有人能夠代替他或與他相提並論。後來我們才所道,“帕布”(Bapu)本來不是莫拉瑞名字的一部分,它在印地語裡的意思是“父親”,也可以延伸為“老爺”、“大人”、“尊者”等等,通常是對長者的尊稱。而莫拉瑞的追隨者們把這的廣泛的尊稱用到他一個人身上,他們從不說起他的名字,只稱他為“帕布”,而且說:“帕布就是帕布!” “帕布是唯一的!”

帕布並不是第一次來到阿裡唱誦。早在1997年9月,他就在瑪旁雍措湖邊舉行過一次吟誦;2004年5月,他在拉昂措(人稱鬼湖)的湖邊也進行過完整的吟誦。那兩次吟誦活動也都是為期9天。1997年跟隨而來的信眾也有380多人;2004年是500餘人。而2011年的這次活動直接在岡仁波齊山腳下舉行,使帕布本人和信眾們都特別激動。

我們在營地北面單獨為帕布搭建的房子裡採訪帕布時,他是一位面帶微笑的很容易親近的老人。他坐在搭在地上的一個不高的檯子上面,面前燃著一小堆碳火。我們問他:“聽說濕婆也曾經在這裡唱誦過《羅摩衍那》,您是繼他之後第二位在這裡吟誦的人,是這樣嗎?”

帕布說:“是的,我是繼濕婆之後第一個在凱拉斯吟誦《羅摩衍那》的人。不過濕婆是在山頂上唱的;而我只能在地上唱。”

看著這位慈祥和平靜的老人,我們想起了幾天前的不幸。就在到達岡仁波齊山腳下的第五天,帕布的一個親弟弟不適應高原的環境,因缺氧嚴重而引起了一些身體裡的痼疾復發,緊急送往普蘭縣醫院。但因併發症過於嚴重,醫生們想盡了辦法也無力回天。就這樣,帕布的弟弟將生命留在了岡仁波齊——靈魂的最終歸屬地。第二天早晨,河對岸的天葬台旁邊搭起了一座焚屍架,帕布和其他親人們一起在這裡給亡者送行。接著,帕布的兒子和其他幾位親戚一起抱著骨灰乘車離開了神山,他們要馬上趕回印度,給亡者舉行他們自己的宗教儀式。那天的吟誦推遲到了下午舉行。帕布看上去很平靜,吟誦進行得如平時一樣流暢。只是中間沒有遇到什麼特別歡快的情節。對於弟弟的意外,帕布說:“這是神的召喚。應該從積極的方面來理解。”後來的幾天裡,朝聖團中不斷有人因為不能適應環境而相繼離開。

離去的時刻。

離去的時刻

每一個故事都是有結尾的。8月30日,天還不亮的時候,活動大廳裡的人們就在明亮的燈光的照耀下聽著帕布的講唱了。1個半小時之後,帕布完成了整個史詩的吟誦。像每天的結尾時一樣,七八個上走到坐床旁邊,手裡端著放有蠟燭的銀盤,一邊唱頌一邊將蠟燭點燃,圍繞著帕布和他面前供奉的《羅摩衍那》經書繼續搖動著身子唱頌。這就是帕布吟唱的“阿爾迪”——一種專門的宗教儀式。儀式舉行完畢,像第一天進來時一樣,一隊身穿白色長袍的人護送著《羅摩衍那》經書和帕布一起離開了大廳。這時,信眾們像內心失去了什麼,很多人呆呆地站在原地,有些人相擁而泣。在敞開簾子的大廳前沿,有人向著岡仁波齊叩首跪拜,這是每天都會出現的場面,但這一個早晨跪拜的人特別多。還有些人面向著岡仁波齊含淚飲泣。在早晨清涼的空氣之中,一種對“父親”、對大神和對聖地的揮之不去的眷戀在山谷裡徘徊……